L’immagine è quella della metropolitana o della sala d’aspetto, individui con capo chino su qualche device che li collega al “loro” mondo che non è mai nel qui ed ora ma in un altrove. Non ci si connette col proprio intorno che è un aggregato di disconnessi, ci si connette con altri o altro. Non ci si connette nelle quattro dimensioni ma solo attraverso quella dello scambio di informazione e non lo si fa secondo i complessi codici dell’interrelazione umana ma attraverso quelli delle strettoie codificate della mediazione elettronica.

La situazione è coerente con quella che in senso più ampio, si dice “sociale”. Dato che la promessa moderna fondamentale è rivolta all’ individuo a cui si promette libertà e realizzazione, la società moderna di tipo occidentale è più un aggregato che un sistema. L’enfasi sulla competizione va a scapito della collaborazione, le relazioni utilitarie portano ad intendere l’altro come mezzo e non come fine in sé, il mondo del lavoro che domina l’esistenza è un perenne campionato di sempre maggior individualizzazione competitiva e la retorica del “gioco di squadra” cerca, invano, di recuperare quelle qualità adattive che le pratiche standard tendono a mortificare. Altrettanto fa l’inurbamento, l’assenza di luoghi e riti della condivisione sociale, l’ossessione per le relazioni a breve, fugaci, mobili, non impegnative, i modelli agonistici rilanciati dal discorso pubblico, la fruizione delle narrazioni nell’unica modalità emittente-ricevente.

La situazione è coerente con quella che in senso più ampio, si dice “sociale”. Dato che la promessa moderna fondamentale è rivolta all’ individuo a cui si promette libertà e realizzazione, la società moderna di tipo occidentale è più un aggregato che un sistema. L’enfasi sulla competizione va a scapito della collaborazione, le relazioni utilitarie portano ad intendere l’altro come mezzo e non come fine in sé, il mondo del lavoro che domina l’esistenza è un perenne campionato di sempre maggior individualizzazione competitiva e la retorica del “gioco di squadra” cerca, invano, di recuperare quelle qualità adattive che le pratiche standard tendono a mortificare. Altrettanto fa l’inurbamento, l’assenza di luoghi e riti della condivisione sociale, l’ossessione per le relazioni a breve, fugaci, mobili, non impegnative, i modelli agonistici rilanciati dal discorso pubblico, la fruizione delle narrazioni nell’unica modalità emittente-ricevente.

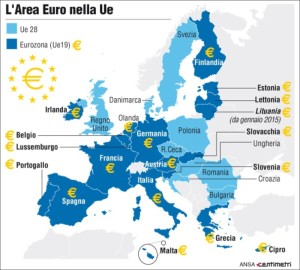

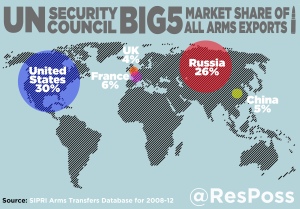

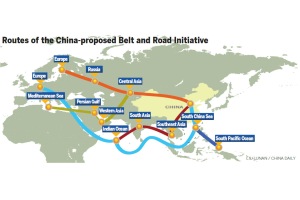

I disconnessi vengono poi riconnessi in entità superiori come lo Stato o il mercato o la rete. Nel mercato siamo tutti iperconnessi ormai a livello planetario, nello Stato siamo riconnessi nel concetto di interesse nazionale ma l’importante è che l’interesse della comunità nazionale non sia connesso con l’interesse del mercato che è post-nazionale, anzi sia in conflitto. Del resto, se non è connesso è facile che sia in conflitto perché a quel punto vige la competizione sistemica: sistema politico nazionale vs sistema economico o peggio, finanziario, ormai a dimensione planetaria, ognuno ritaglia lo spazio a modo suo. Nel nuovo sociale virtuale delle rete delle reti che raggiunge il massimo grado di iperconnessione dei disconnessi, non s’incontra più il differente, ci si riconferma continuamente tra simili, una nuova partizione tribale a-territoriale, più che un “gruppo” potenzialmente attivo, un cluster di consumo passivo basata sulla condivisione di alcune identità. Lo sviluppo del discorso su questi  media elettronici è sincopato, decontestualizzato, riportato ad una emotività da celenterato, le passioni tiranneggiano sulla ragione. Ci sono persone solissime che hanno più di mille “amici”.

media elettronici è sincopato, decontestualizzato, riportato ad una emotività da celenterato, le passioni tiranneggiano sulla ragione. Ci sono persone solissime che hanno più di mille “amici”.

Tutto ciò è coerente con la narrazione che in metafora ci vorrebbe degli “atomi sociali”. Una analogia falsa perché “un” atomo ed “un” individuo umani non sono affatto analoghi se non nel quantificatore. Errore elementare perché l’individuo umano è vivo ed autocosciente mentre l’atomo è semmai esistente e comunque non certo autocosciente. Infine, errore da matita rossa, in natura (se non altro quella del nostro pianeta) non si danno atomi solitari se non in quella particolare colonna della tavola di Mendeleev che raggruppa i cinque gas nobili per altro molto rari, cinque su novanta elementi naturali. Se in natura si presentano solo una così bassa percentuale di atomi disconnessi perché usare la metafora dell’atomo quando la condizione naturale prima degli atomi è il loro farsi sistema in molecole[1], quindi connettersi? Tutto ciò ricordando anche che l’idea di atomo, ripescata ai primi del XIX, venne riproposta da Dalton ancora seguendo il suo etimo greco che lo voleva impossibile da tagliare, ovvero semplice, non fatto di parti (e quindi di relazioni interne, oltre a quelle esterne). Scoprimmo poi, verso la fine del XIX secolo, che tanto l’atomo quanto la psiche individuale non sono semplici ma composti, piccoli universi  complessi. Tutta la materia è iperconnessione di sistemi e sistemi di sistemi in una scala di cui non siamo in grado di trovare gli estremi (la stringa e l’Uni-verso) o meglio di cui ci ostiniamo a pensare gli estremi postulandoli.

complessi. Tutta la materia è iperconnessione di sistemi e sistemi di sistemi in una scala di cui non siamo in grado di trovare gli estremi (la stringa e l’Uni-verso) o meglio di cui ci ostiniamo a pensare gli estremi postulandoli.

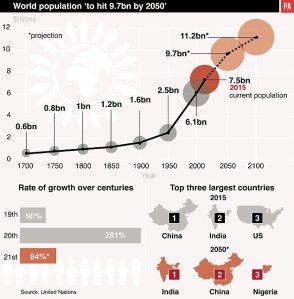

Così il capitalismo è iperconnessione di individui monadici (senza relazioni) orientati dall’egoismo dell’utilità individuale quando tutta la storia umana è fatta di gruppi, clan, bande, tribù, società, popoli. Non solo così è evidente sia stato nella storia umana ma così è giusto che fosse visto che a nostra volta, la scienza ci dice che discendiamo da primati sociali che discendevano da mammiferi che discendevano da rettili prima anfibi che discendevano da pesci o qualcosa del genere che comunque stavano nell’acqua spesso in banchi o colonie, che discendevano da sistemi pluricellulari, cellule che a loro volta sono sistemi aggregati di entità primitive che si sono evolute per connessione. La vita è iperconnessione che scala la freccia della complessità[2] cercando di opporre ordine all’entropia e lo fa creando “forme” ovvero relazione tra le parti che fanno sistemi viventi. Anche i geni da soli non fanno niente se non connessi in tratti di genoma che a sua volta rimarrebbe lettera morta se non vi fossero sistemi che ne estraggono l’informazione e quindi noi siamo semmai fatti (anche) dal genoma non da singoli geni ed il genoma è solo condizioni di possibilità che diventa in atto quando c’è una relazione con  altro. Tutto è relazione ma a noi piace pensare sia fatto da tanti Uno irrelati, astiosi e respingenti, potenzialmente in conflitto.

altro. Tutto è relazione ma a noi piace pensare sia fatto da tanti Uno irrelati, astiosi e respingenti, potenzialmente in conflitto.

Così siamo soggetti di cui si tacitano le dipendenze strutturali con gli altri, con il contesto, con la sequenza dei cambiamenti che fanno il tempo. Così siamo razionali sebbene questa sia solo un’emergenza per altro impura essendo composta e condizionata dai centri del piacere – dispiacere che hanno origine addirittura cellulare, gli stessi che muovono i nostri sogni, desideri, amori, passioni. Il nostro strato umano include quello mammifero che include quello rettile. Così siamo “egoisti” tacendo dei neuroni specchio che ci predispongono altrettanto all’empatia, alla simpatia ed alla condivisione. Si può così ben vedere come le immagini di umano dominanti siano opera di scultori che traggono dal nostro tutto una determinata forma ma che avrebbero potuto trarne un’altra ed in molti casi non solo si estrae una forma di essere tacendo delle altre che le coesistono ma come nel caso del’atomo sociale si costruiscono metafore che sono inconsistenti e palesemente infondate. L’identità, l’individuazione, il permeabile perimetro ontologico, sono tratti per escissione, separazione, disconnessione, quando invece si determinano per relazione, hanno cioè la relazione come concetto fondamentale della loro ontologia. Ma il paradigma moderno postula la disconnessione, esterna ma anche interna, atomi, monadi, individui, sistemi a volte ma isolati gli uni dagli altri e meglio se in conflitto. La mentalità occidentale moderna è un impero culturale fondato sulla negazione della relazione, impera perché divide, separa, distingue. Conseguentemente, la società moderna è un aggregato di individui disconnessi, riconnessi ai più alti livelli dell’astratta comunità nazionale, nel gioco “vendo il mio tempo e con l’incasso soddisfo bisogni che neanche sapevo di avere[3]” e di recente, nella matrice delle comunità immaginarie che ci astraggono da quelle concrete. La nostra è la società dell’iperconnessione dei disconnessi.

= = =

Il Moderno[4] che è stato pur sempre figlio della mentalità occidentale, che ha origini -come al solito- più antiche, originò da una serie di disconnessioni. L’intero sistema di pensiero dominante al tempo de XIV e XV secolo, rifletteva l’altrettanto dominante sistema socio-politico medioevale[5] e per indebolirlo, occorreva prima mostrarne la natura composta di modo da sottrargli il dominio assoluto, riservarsi qualche territorio  libero dalla sua totalizzante ingerenza e da lì far base per allargare le condizioni di pensabilità prima e praticabilità poi, del nuovo “modo di stare al mondo”. All’interno del movimento umanistico-rinascimentale che tornava alla classicità greca per dimostrare implicitamente che un altro modo era esistito ed era quindi possibile, Copernico tornò ad Aristarco di Samo. Il concetto di “rivoluzione” nel titolo della sua opera (1543[6]), sta a significare proprio un “ritorno” dopo lungo cammino[7]. Con questa mossa si creava una alternativa al dominio paradigmatico dell’astronomia tolemaico-aristotelica, stante che Aristotele governava l’impianto della teologia dominante, quella tomistica. Galilei s’intrufolò nel buco creato da Copernico per allargarlo. Galilei diede forma pensata ad un movimento di ritorno alla realtà che già si era diffuso nella società, una società che già da tempo si era messa alla ricerca di un pensiero che accompagnasse la trasformazione del mondo iniziata dagli abitanti delle città, dai mercanti, di navigatori, da gli ingegneri delle nuove macchine che aiutavano la “costruzione” di un nuovo modo di stare al mondo. Galilei pensò che il tutto andasse scomposto in parti, precisamente quelle che si potevano descrivere in linguaggio matematico – geometrico, le uniche che

libero dalla sua totalizzante ingerenza e da lì far base per allargare le condizioni di pensabilità prima e praticabilità poi, del nuovo “modo di stare al mondo”. All’interno del movimento umanistico-rinascimentale che tornava alla classicità greca per dimostrare implicitamente che un altro modo era esistito ed era quindi possibile, Copernico tornò ad Aristarco di Samo. Il concetto di “rivoluzione” nel titolo della sua opera (1543[6]), sta a significare proprio un “ritorno” dopo lungo cammino[7]. Con questa mossa si creava una alternativa al dominio paradigmatico dell’astronomia tolemaico-aristotelica, stante che Aristotele governava l’impianto della teologia dominante, quella tomistica. Galilei s’intrufolò nel buco creato da Copernico per allargarlo. Galilei diede forma pensata ad un movimento di ritorno alla realtà che già si era diffuso nella società, una società che già da tempo si era messa alla ricerca di un pensiero che accompagnasse la trasformazione del mondo iniziata dagli abitanti delle città, dai mercanti, di navigatori, da gli ingegneri delle nuove macchine che aiutavano la “costruzione” di un nuovo modo di stare al mondo. Galilei pensò che il tutto andasse scomposto in parti, precisamente quelle che si potevano descrivere in linguaggio matematico – geometrico, le uniche che permettessero l’oggettività. Isolare la parte dal tutto, si rendeva necessario proprio per capire meglio quale fosse la natura del tutto e questa doppia impostazione riduzionista e determinista diverrà poi “sistema” nell’epistemologia scientifica moderna, con Newton. Cartesio, concesse al pensiero dominante del tempo di cui temeva oltremodo le ritorsioni e gli ostracismi che già si erano scatenati su Galilei, la separazione tra il volgare corpo e la divina mente, di cui lui scopriva l’altrettanto divina razionalità fondando così il soggetto moderno. Anche Cartesio si proteggeva dietro l’implicita autorità degli antichi poiché tale separazione era già ben presente in Platone e se la teologia ufficiale dominante era quella aristotelica di Tommaso d’Aquino, la Chiesa cattolica era del tutto intrisa di neoplatonismo sin dai fondamenti di Paolo di Tarso, di Agostino e dell’intera patristica. Corpo ed anima erano già una relazione problematica, fuggevole e precaria. Infine, il soggetto cartesiano razionalmente in grado di conoscere il mondo poiché Dio stesso garantiva dell’allineamento tra Mondo e facoltà di indagarlo e

permettessero l’oggettività. Isolare la parte dal tutto, si rendeva necessario proprio per capire meglio quale fosse la natura del tutto e questa doppia impostazione riduzionista e determinista diverrà poi “sistema” nell’epistemologia scientifica moderna, con Newton. Cartesio, concesse al pensiero dominante del tempo di cui temeva oltremodo le ritorsioni e gli ostracismi che già si erano scatenati su Galilei, la separazione tra il volgare corpo e la divina mente, di cui lui scopriva l’altrettanto divina razionalità fondando così il soggetto moderno. Anche Cartesio si proteggeva dietro l’implicita autorità degli antichi poiché tale separazione era già ben presente in Platone e se la teologia ufficiale dominante era quella aristotelica di Tommaso d’Aquino, la Chiesa cattolica era del tutto intrisa di neoplatonismo sin dai fondamenti di Paolo di Tarso, di Agostino e dell’intera patristica. Corpo ed anima erano già una relazione problematica, fuggevole e precaria. Infine, il soggetto cartesiano razionalmente in grado di conoscere il mondo poiché Dio stesso garantiva dell’allineamento tra Mondo e facoltà di indagarlo e  comprenderlo, altro non era che la versione razionale dell’individuo protestante perfettamente in grado di conoscere Dio stesso ed il suo volere, senza intermediazioni ingombranti e fuorvianti. E se Galilei e Cartesio si dibattevano rischiosamente contro il potere ancora forte delle istituzioni fondate su una certa immagine di mondo, Francis Bacon era ben più libero di porre una terza disconnessione, quella tra uomo e Natura con il primo in diritto e dovere di sottomettere la seconda ai suoi voleri e desideri, come l’uomo fa con “una prostituta”. L’agonismo con la natura darà poi vita alla stramba partizione “natura vs cultura” come se l’essere umano sviluppasse la sua cultura in senso antagonista alla natura, come se la cultura prodotta da esseri umani fosse un artefatto non naturale pur essendo prodotta da enti naturali.

comprenderlo, altro non era che la versione razionale dell’individuo protestante perfettamente in grado di conoscere Dio stesso ed il suo volere, senza intermediazioni ingombranti e fuorvianti. E se Galilei e Cartesio si dibattevano rischiosamente contro il potere ancora forte delle istituzioni fondate su una certa immagine di mondo, Francis Bacon era ben più libero di porre una terza disconnessione, quella tra uomo e Natura con il primo in diritto e dovere di sottomettere la seconda ai suoi voleri e desideri, come l’uomo fa con “una prostituta”. L’agonismo con la natura darà poi vita alla stramba partizione “natura vs cultura” come se l’essere umano sviluppasse la sua cultura in senso antagonista alla natura, come se la cultura prodotta da esseri umani fosse un artefatto non naturale pur essendo prodotta da enti naturali.

E dopo la separazione tra autorità dell’immagine di mondo a priori e quella ben più cogente della realtà concreta da osservare prima di fare, dopo quella del tutto ridotto alle sue parti più minute per impossessarsi delle sue leggi di funzionamento oggettive aprendo alla separazione tra sguardo scientifico ed ogni altro possibile, dopo quella tra mente e  corpo, dopo quella tra uomo e Natura, tra natura e cultura, dopo quella tra potere politico/territoriale e quello religioso/ ecumenico sancita nella Pace di Augusta e la separazione luterana tra Dio e la sua Chiesa intermediante ponendo in alternativa il contatto diretto tra l’individuo e Dio tramite la Scrittura, dopo che Hobbes aveva separato stato di natura da stato civile con Locke che però lasciava nello stato di natura la proprietà privata, dopo che gli inglesi avevano separato la forma economica da quella sociale ponendo la prima a governo della seconda e quindi il parlamento delle élite economiche sopra il popolo, la monarchia e la Chiesa anglicana (1688-89), il Moderno si avvia alla sua piena realizzazione caleidoscopica. La divisione in parti del Tutto medioevale era compiuta, ora ci si poteva avviare a riconnettere le parti in un diverso gioco.

corpo, dopo quella tra uomo e Natura, tra natura e cultura, dopo quella tra potere politico/territoriale e quello religioso/ ecumenico sancita nella Pace di Augusta e la separazione luterana tra Dio e la sua Chiesa intermediante ponendo in alternativa il contatto diretto tra l’individuo e Dio tramite la Scrittura, dopo che Hobbes aveva separato stato di natura da stato civile con Locke che però lasciava nello stato di natura la proprietà privata, dopo che gli inglesi avevano separato la forma economica da quella sociale ponendo la prima a governo della seconda e quindi il parlamento delle élite economiche sopra il popolo, la monarchia e la Chiesa anglicana (1688-89), il Moderno si avvia alla sua piena realizzazione caleidoscopica. La divisione in parti del Tutto medioevale era compiuta, ora ci si poteva avviare a riconnettere le parti in un diverso gioco.

Arriviamo così alla divisione del lavoro intellettuale invocata da A. Smith come analogia di quella divisione del lavoro nella fabbrica degli spilli che apre la sua celebre Ricchezza delle nazioni : “… e questa suddivisione di occupazioni nella filosofia, come in ogni altra attività, migliora l’abilità e risparmia tempo”[8]. Smith stesso ci informa in una nota a piè di pagina (la 24) che più avanti nella sua trattazione (pp. 949-950) dirà del prezzo da pagare per ottenere questo vantaggio produttivo della conoscenza e più in generale nella produzione. Ed ecco cosa dice il padre del pensiero che ordinerà la società capitalista  moderna di coloro che, diventando parte irrelata di un processo, perdono la connessione col tutto: “… generalmente diventa tanto stupido ed ignorante quanto può diventarlo una creatura umana”. E continua significando che il “torpore della mente” non solo “impedisce di godere e partecipare di una discussione razionale” ma anche di “concepire un sentimento generoso, nobile o tenero” corrompendo irrimediabilmente la facoltà di giudizio necessarie alla vita privata e sociale. Infine “egli è completamente incapace di giudicare dei grandi e vasti interessi del suo paese” concludendo che “sembra così che la sua abilità nel suo particolare mestiere venga acquisita a spese delle sue qualità intellettuali, sociali e marziali [9]”. Insomma a Smith era nota la relazione tra il vantaggio lavorativo della divisione del lavoro anche intellettuale (più efficienza in meno tempo) ed il suo costo (alienazione[10] ed abbrutimento nonché perdita delle stesse facoltà intellettive, etiche ed emotive relazionali). Tanto da consigliare vivamente allo Stato, di investire soldi, attenzione e tempo nell’istruzione pubblica, soprattutto per le fasce più deboli e non solo per i giovani, per compensare queste dissociazioni alienanti . E si noti anche quel “incapace di giudicare dei grandi e vasti interessi del suo paese” su cui si basa la deriva elitista della cosiddetta democrazia moderna, l’inconsistenza del concetto di cittadinanza politica su cui dovrebbe basarsi una qualsivoglia minima forma di democrazia. In pratica, si è andato ad applicare il principio di dissociazione riflessivamente anche al libro ed al pensiero di Smith, separando l’economia dalla filosofia morale di cui era docente, pendendosi tutti i vantaggi della divisione del lavoro ma non curandosi dei costi umani e sociali, contrabbandando una antropologia egoista iperrazionale ed individualista (egoismo + mano invisibile) basandosi su un filosofo che fece dei contenuti di simpatia ed empatia umana, quale movente primo della vita associata, il suo “opus magnum” che per lui non era la Ricchezza delle nazioni (1776) ma la Teoria dei sentimenti morali[11] (1759). In

moderna di coloro che, diventando parte irrelata di un processo, perdono la connessione col tutto: “… generalmente diventa tanto stupido ed ignorante quanto può diventarlo una creatura umana”. E continua significando che il “torpore della mente” non solo “impedisce di godere e partecipare di una discussione razionale” ma anche di “concepire un sentimento generoso, nobile o tenero” corrompendo irrimediabilmente la facoltà di giudizio necessarie alla vita privata e sociale. Infine “egli è completamente incapace di giudicare dei grandi e vasti interessi del suo paese” concludendo che “sembra così che la sua abilità nel suo particolare mestiere venga acquisita a spese delle sue qualità intellettuali, sociali e marziali [9]”. Insomma a Smith era nota la relazione tra il vantaggio lavorativo della divisione del lavoro anche intellettuale (più efficienza in meno tempo) ed il suo costo (alienazione[10] ed abbrutimento nonché perdita delle stesse facoltà intellettive, etiche ed emotive relazionali). Tanto da consigliare vivamente allo Stato, di investire soldi, attenzione e tempo nell’istruzione pubblica, soprattutto per le fasce più deboli e non solo per i giovani, per compensare queste dissociazioni alienanti . E si noti anche quel “incapace di giudicare dei grandi e vasti interessi del suo paese” su cui si basa la deriva elitista della cosiddetta democrazia moderna, l’inconsistenza del concetto di cittadinanza politica su cui dovrebbe basarsi una qualsivoglia minima forma di democrazia. In pratica, si è andato ad applicare il principio di dissociazione riflessivamente anche al libro ed al pensiero di Smith, separando l’economia dalla filosofia morale di cui era docente, pendendosi tutti i vantaggi della divisione del lavoro ma non curandosi dei costi umani e sociali, contrabbandando una antropologia egoista iperrazionale ed individualista (egoismo + mano invisibile) basandosi su un filosofo che fece dei contenuti di simpatia ed empatia umana, quale movente primo della vita associata, il suo “opus magnum” che per lui non era la Ricchezza delle nazioni (1776) ma la Teoria dei sentimenti morali[11] (1759). In seguito, il pensiero su i fatti economici che in Smith era ancora amalgamato con quello dei fatti morali, si separò diventando per auto attribuzione “scienza”.

seguito, il pensiero su i fatti economici che in Smith era ancora amalgamato con quello dei fatti morali, si separò diventando per auto attribuzione “scienza”.

Quanto al sistema del pensiero che abbiamo in testa, dopo la grande cattedrale del pensiero che pensa se stesso edificata da Hegel con l’Enciclopedia (1817-27-30), Marx svalutò l’impianto generale dei pensieri e delle idee dichiarandolo riflesso incosciente di interessi materiali e sociali di una precisa classe e delle sue brame di dominio. Nietzsche lo svalutò dicendo che era costruzione di comodo al servizio di una cieca volontà di potenza. Freud lo indebolì mostrando quanta irrazionalità passionale e pulsionale inconscia stava alla base delle manifestazioni consce della presunta razionalità. La conoscenza si tripartì tra scienze della natura, scienze umane e narrazioni ed all’interno dei tre capitoli, ampia e sempre più parcellizzata fu l’arborizzazione disciplinare. Le enclosures del campo conoscitivo separavano quello che prima era un “in comune”.

Ovvia e finale conseguenza il fatto che psichicamente, la società moderna fondata sulla dissociazione, sia dissociativa di per sé e dalle premesse freudiane sul disagio della civiltà, a gli studi sulla schizofrenia di R.D.Laing e l’Uomo ad una dimensione di Marcuse a questa fotografia aggiornata da G. Monbiot[12] sull’epidemia contemporanea di disturbi mentali, evidenti sono i prezzi pagati alla composizione caleidoscopica dell’immagine di mondo e dei vari gradi dissociativi della relazione concreta tra Io-Mondo ed in specie del modo moderno di abitarlo che ne è conseguenza.

= = =

Per avere una iperconnessione di disconnessi , bisogna prima avere i disconnessi ed i disconnessi son certi figli di un certo modo sociale ma di nuovo, questo non si sarebbe mai potuto affermare senza una pregressa dissociazione cognitiva. Questa dissociazione origina dal pur utile tentativo moderno di mettere a fuoco le singole parti di un tutto, sebbene separandole, cioè cancellando le loro interrelazioni[13]. Quello che i sociologi leggeranno nel XIX secolo (Marx, Weber, Simmel, Durkheim), il moderno in atto, compie l’origine e l’origine compare nel pensiero del XVI secolo ed a sua volta non fa che accompagnare movimenti del “modo di stare al mondo” già comparsi nel XV secolo, a loro volta originati in reazione dei fallimenti adattivi registrati nel XIV secolo.

Oggi, questa separazione cognitiva porta alla difficoltà di comprendere concetti sistemici e complessi stante che l’era complessa si fonda invece su una ontologia ed una gnoseologia sistemico-complessa. Questo è il grave rischio di disadattamento che si corre entrando nell’era complessa con una mente moderna. Essendo gli enti ritenuti irrelati ed essendo essi letti secondo irrelate discipline di studio, non si leggono le matrici che li legano e quindi non si leggono le vie di relazione, i meta-sistemi a cui appartengono. Non leggendo le relazioni non leggiamo le interdipendenze e le conseguenze a medio-lungo raggio dei fatti che accadono e di quelli che vorremmo far accadere. Non mettendo in relazione l’interno dei sistemi con l’esterno, il singolo sistema con gli altri con cui è connesso, le parti con il tutto, invisibile diventa il concetto di limite, invisibile ed irritante, una inaccettabile negazione dell’eterna espansione, del così è sempre stato e sempre così sarà.

Oggi, questa separazione cognitiva porta alla difficoltà di comprendere concetti sistemici e complessi stante che l’era complessa si fonda invece su una ontologia ed una gnoseologia sistemico-complessa. Questo è il grave rischio di disadattamento che si corre entrando nell’era complessa con una mente moderna. Essendo gli enti ritenuti irrelati ed essendo essi letti secondo irrelate discipline di studio, non si leggono le matrici che li legano e quindi non si leggono le vie di relazione, i meta-sistemi a cui appartengono. Non leggendo le relazioni non leggiamo le interdipendenze e le conseguenze a medio-lungo raggio dei fatti che accadono e di quelli che vorremmo far accadere. Non mettendo in relazione l’interno dei sistemi con l’esterno, il singolo sistema con gli altri con cui è connesso, le parti con il tutto, invisibile diventa il concetto di limite, invisibile ed irritante, una inaccettabile negazione dell’eterna espansione, del così è sempre stato e sempre così sarà.

Prendendo l’umano, ne collezioniamo descrizioni fisiche, chimiche, biologiche, psico-cognitive, antropologiche, sociologiche, linguistiche, archeologiche, economiche, storiche e filosofiche ma anche letterarie e poetiche e ci sembra normale ma non è normale affatto che non si arrivi mai ad almeno una minima varietà di descrizioni integrate di base. Prendendo la “crisi” in cui abbiamo evidente sensazione di essere, la diciamo economica o finanziaria, politica o culturale, ecologica o socio-psichica, forse di civiltà ma la collezione dei sintomi non ci porta mai a definire esattamente quale sistema principale sia in crisi, chi o cosa sia il malato. Essendo la malattia una crisi adattiva, non potendo pensare complessivamente al senso dell’umano e del moderno ed ai limiti che il mondo nuovo ci pone, non possiamo capire cosa è in crisi e perché. L’”ordinamento sistematico delle conoscenze umane” (E. Cassirer) non è riflessivo e quindi sebbene vada decifrando i singoli geroglifici delle cose che sono, non li può ordinare in discorso e quindi non ne comprende il significato.

Nel reale abbiamo sempre e solo oggetti iperconnessi tanto al loro interno che al loro esterno ma poiché le nostre discipline d’indagine sono disconnesse, produciamo solo descrizioni disconnesse o solo di parti interne o solo di parte esterne o solo di alcune relazioni tra individuo/i, cose e mondo. Descrizioni molto polarizzate a volte addirittura tra loro competitive (meglio una descrizione scientifica o scientifico-umanistica o umanistica? domanda bizzarra visto che i tre ambiti indagano diversi oggetti e quindi non sono equi-fungibili) se non in aperto conflitto[14]. Ma che senso ha dare rappresentazioni disconnesse di un iperconnesso? L’avrebbe e ce l’ha in effetti, nel senso che approfondiamo molto determinate questioni che fanno parte di un tutto anche se non sono tutto ed è sicuramente meglio farsi tagliare la pancia da un chirurgo moderno ultra-specializzato che da un barbiere del ‘400, olista e impreciso. Ma ridurre la comprensione di enti iperconnessi solo ad una selva di sguardi disconnessi e non porsi mai il problemi di riconnetterli tra loro è un evidente limite. Chi riconnette tutti gli sguardi disconnessi? Nel mercato, si pensa sia la mano invisibile dei prezzi a fare l’autorganizzazione del sistema ma il sistema non ha auto-consapevolezza come dovrebbe averlo il sistema umano della conoscenza. Il mercato è un funzionamento ma il sistema della conoscenza umana dovrebbe avere non solo un funzionamento ma anche un significato. Il sistema del mercato segue la logica del fare ma il sistema della conoscenza dovrebbe seguire quella del pensare, prima di fare. Chi fa l’autocoscienza della conoscenza, chi è che fa il pensiero che pensa se stesso? Nessuno, ed infatti non esiste pensiero in questo senso ma solo pensati, disconnessi anche se inconsapevolmente molto più connessi di quanto di solito si sospetti perché alla fine, tutti i pensati nascono da pensanti che -per quanto disconnessi- sono pur sempre essere umani, cioè versioni con moderata variabilità della comune specie sapiens, genere homo. La nostra conoscenza è coscienza del mondo ma essa non ha autocoscienza, coscienza riflessiva. Da ciò consegue anche l’impossibilità della democrazia, dell’autogoverno umano, in quanto l’umano non sa di ciò di cui dovrebbe decidere, non può valutarne gli effetti complessi e quindi non può darne giudizio motivato ed attinente, non sa intervenire sull’ordine del mondo per modificarlo e quindi si affida a funzionamenti impersonali auto-organizzati come il mercato e all’élite che ne cura la continua riproduzione o al sogno ormai spento di cambiare tutto e tutto in una

polarizzate a volte addirittura tra loro competitive (meglio una descrizione scientifica o scientifico-umanistica o umanistica? domanda bizzarra visto che i tre ambiti indagano diversi oggetti e quindi non sono equi-fungibili) se non in aperto conflitto[14]. Ma che senso ha dare rappresentazioni disconnesse di un iperconnesso? L’avrebbe e ce l’ha in effetti, nel senso che approfondiamo molto determinate questioni che fanno parte di un tutto anche se non sono tutto ed è sicuramente meglio farsi tagliare la pancia da un chirurgo moderno ultra-specializzato che da un barbiere del ‘400, olista e impreciso. Ma ridurre la comprensione di enti iperconnessi solo ad una selva di sguardi disconnessi e non porsi mai il problemi di riconnetterli tra loro è un evidente limite. Chi riconnette tutti gli sguardi disconnessi? Nel mercato, si pensa sia la mano invisibile dei prezzi a fare l’autorganizzazione del sistema ma il sistema non ha auto-consapevolezza come dovrebbe averlo il sistema umano della conoscenza. Il mercato è un funzionamento ma il sistema della conoscenza umana dovrebbe avere non solo un funzionamento ma anche un significato. Il sistema del mercato segue la logica del fare ma il sistema della conoscenza dovrebbe seguire quella del pensare, prima di fare. Chi fa l’autocoscienza della conoscenza, chi è che fa il pensiero che pensa se stesso? Nessuno, ed infatti non esiste pensiero in questo senso ma solo pensati, disconnessi anche se inconsapevolmente molto più connessi di quanto di solito si sospetti perché alla fine, tutti i pensati nascono da pensanti che -per quanto disconnessi- sono pur sempre essere umani, cioè versioni con moderata variabilità della comune specie sapiens, genere homo. La nostra conoscenza è coscienza del mondo ma essa non ha autocoscienza, coscienza riflessiva. Da ciò consegue anche l’impossibilità della democrazia, dell’autogoverno umano, in quanto l’umano non sa di ciò di cui dovrebbe decidere, non può valutarne gli effetti complessi e quindi non può darne giudizio motivato ed attinente, non sa intervenire sull’ordine del mondo per modificarlo e quindi si affida a funzionamenti impersonali auto-organizzati come il mercato e all’élite che ne cura la continua riproduzione o al sogno ormai spento di cambiare tutto e tutto in una  volta l’ordine dell’esistente con una improbabile “rivoluzione”. “Rivoluzione”, parola abracadabra che vorrebbe cambiare domattina quello che si è tessuto in più o meno cinque secoli. Proprio quella “rivoluzione” che nel titolo del libro di Copernico del 1543 iniziava il moderno e lo iniziava suggerendo un ritorno all’antico, all’indietro, quando poi il moderno si autocomprese come movimento inarrestabile di progresso, in avanti. Dissociazioni dell’evo dissociante.

volta l’ordine dell’esistente con una improbabile “rivoluzione”. “Rivoluzione”, parola abracadabra che vorrebbe cambiare domattina quello che si è tessuto in più o meno cinque secoli. Proprio quella “rivoluzione” che nel titolo del libro di Copernico del 1543 iniziava il moderno e lo iniziava suggerendo un ritorno all’antico, all’indietro, quando poi il moderno si autocomprese come movimento inarrestabile di progresso, in avanti. Dissociazioni dell’evo dissociante.

Il pensiero critico, invece di criticare la forma de-sistematizzante del paradigma centrale della divisione è a sua volta stato spinto ad occuparsi solo di parti[15], da ultimo, nel post-moderno, addirittura di “frammenti”. Si è concessa la “critica” nell’illusione di coloro che la praticano come unica forma di impegno socio-intellettuale, che la corrosione razionale eroda i fondamenti concreti del nostro modo di stare al mondo, concessione facile visto che nessuno è più in grado di prefigurare un diverso modo concreto di stare al mondo. Poiché quindi qualsivoglia sistema necessita di un ordine, possiamo passare anche i prossimi mille anni a criticare l’ordine in atto ma finché non avremo un progetto diverso, esso rimarrà in atto almeno fino a quando non collasserà in una catastrofe autoprocurata. Ecco allora che critica e sogni di fuga si alternano in una rapsodia di improvvisi. Vorremmo società più umane ma lavorando 40 ore la settimana è impossibile, allora vorremmo tornare a dimensioni di semplicità autarchica ma poi si rimane tutti disoccupati ed allora vorremmo la piena occupazione ma così incontriamo i limiti ambientali e geopolitici della nostra agognata espansione, eravamo cosmopolitici ma poi tra globalizzazione e migranti senza frontiere ci è venuto qualche dubbio ed allora pensiamo che tutto si riduca alla sovranità monetaria o ad un ritorno dello Stato (un ente del XV secolo) ma altri ci dicono che invece il problema è la tecnica, ad allora accusiamo il pensiero scientifico ma questo  accusa quello umanistico di non saper produrre realtà ed allora vorremmo fare la rivoluzione quando non siamo in grado neanche di imporre una moderata redistribuzione fiscale. Ci si salva pregando un dio o andando dallo psicanalista o gettandosi in qualche nevrosi. Giriamo in tondo, non ci raccapezziamo perché non connèttiamo, non siamo più in grado di legare le cose tra loro mentre lì, fuori dalla nostra testa, le cose sono tutte intrecciate tra loro. Se ne è accorto Bergoglio che riattualizza la vecchia e sempre affascinante soluzione del triangolo in cui Io e Mondo son solo due angoli bassi del triangolo che ha Dio al vertice. Soluzione che ha già avuto vasto pubblico nei secoli passati ma che è dubbio possa servire per quelli a venire. Per quanto l’insieme della conoscenza umana non sia esattamente di tipo cumulativo, improbabile ricacciare il genio del moderno nella lampada, più probabilmente lo si dovrà riconnettere, al suo interno, al suo esterno, al come pensa l’uno e l’altro.

accusa quello umanistico di non saper produrre realtà ed allora vorremmo fare la rivoluzione quando non siamo in grado neanche di imporre una moderata redistribuzione fiscale. Ci si salva pregando un dio o andando dallo psicanalista o gettandosi in qualche nevrosi. Giriamo in tondo, non ci raccapezziamo perché non connèttiamo, non siamo più in grado di legare le cose tra loro mentre lì, fuori dalla nostra testa, le cose sono tutte intrecciate tra loro. Se ne è accorto Bergoglio che riattualizza la vecchia e sempre affascinante soluzione del triangolo in cui Io e Mondo son solo due angoli bassi del triangolo che ha Dio al vertice. Soluzione che ha già avuto vasto pubblico nei secoli passati ma che è dubbio possa servire per quelli a venire. Per quanto l’insieme della conoscenza umana non sia esattamente di tipo cumulativo, improbabile ricacciare il genio del moderno nella lampada, più probabilmente lo si dovrà riconnettere, al suo interno, al suo esterno, al come pensa l’uno e l’altro.

= = =

Le società complesse nate circa 8000 af, si svilupparono assieme ad una sempre più marcata divisione del lavoro, che si portò appresso la divisione delle competenze e poi delle funzioni socio-politiche-militari, poi quelle culturali[16]. La divisione funzionale è portatrice del principio di gerarchia, gerarchia e funzionalizzazione sono due aspetti dello stesso fatto, la dilatazione del sistema[17]. Il cammino della logica divisoria[18] ebbe un salto di grado nel Moderno, sia in termini di prestazioni di lavoro, di economia, sia in termini di specializzazione e separazione degli sguardi cognitivi. Fintanto che il Moderno, come modo di stare la mondo, ha “funzionato”, non si è posto con impellenza il problema di riunificare questi sguardi. Oggi siamo incappati in una forte discontinuità storica, il trapasso dall’era moderna a quella complessa che s’annuncia con constatazioni di crisi multiple ed intrecciate che nominiamo e studiamo l’una e poi l’altra quando invece sono solo fenomeni di un’unica crisi centrale: il modo moderno di stare al mondo. Oggi l’adattamento non è più garantito per il funzionamento inconsapevole delle nostre complesse società, oggi l’adattamento si può ottenere solo agendo consapevolmente sulle forme sociali con l’intenzione politica cercando l’adattamento al mondo nuovo per tentativi ed errori previa introiezione generalizzata del quadro d’insieme. Quadro che ci presenta la novità del limite in tre diverse versioni: quella ambientale, quella geopolitica, il limite che c’è alla divaricazione delle condizioni sociali prima che la società si fratturi irrimediabilmente naufragando su qualche scoglio. Sul piano conoscitivo, il limite di un principio di indeterminaizone conoscitiva per il quale più sappiamo dello specifico meno lo com-prendiamo e viceversa, più comprendiamo in un istante di intuizione meno sppiamo davvero dell’oggetto da conoscere.

Le società complesse nate circa 8000 af, si svilupparono assieme ad una sempre più marcata divisione del lavoro, che si portò appresso la divisione delle competenze e poi delle funzioni socio-politiche-militari, poi quelle culturali[16]. La divisione funzionale è portatrice del principio di gerarchia, gerarchia e funzionalizzazione sono due aspetti dello stesso fatto, la dilatazione del sistema[17]. Il cammino della logica divisoria[18] ebbe un salto di grado nel Moderno, sia in termini di prestazioni di lavoro, di economia, sia in termini di specializzazione e separazione degli sguardi cognitivi. Fintanto che il Moderno, come modo di stare la mondo, ha “funzionato”, non si è posto con impellenza il problema di riunificare questi sguardi. Oggi siamo incappati in una forte discontinuità storica, il trapasso dall’era moderna a quella complessa che s’annuncia con constatazioni di crisi multiple ed intrecciate che nominiamo e studiamo l’una e poi l’altra quando invece sono solo fenomeni di un’unica crisi centrale: il modo moderno di stare al mondo. Oggi l’adattamento non è più garantito per il funzionamento inconsapevole delle nostre complesse società, oggi l’adattamento si può ottenere solo agendo consapevolmente sulle forme sociali con l’intenzione politica cercando l’adattamento al mondo nuovo per tentativi ed errori previa introiezione generalizzata del quadro d’insieme. Quadro che ci presenta la novità del limite in tre diverse versioni: quella ambientale, quella geopolitica, il limite che c’è alla divaricazione delle condizioni sociali prima che la società si fratturi irrimediabilmente naufragando su qualche scoglio. Sul piano conoscitivo, il limite di un principio di indeterminaizone conoscitiva per il quale più sappiamo dello specifico meno lo com-prendiamo e viceversa, più comprendiamo in un istante di intuizione meno sppiamo davvero dell’oggetto da conoscere.

Nel mondo non esiste l’economia o la finanza o la politica o l’ecologia o la demografia o la geografia o la storia o la sociologia o l’antropologia o la geopolitica, questi sono solo modi di conoscere un tutto tagliandolo a spicchi, sono solo modi di conoscere definiti da noi in un’epoca in cui abbiamo diviso tutto per meglio conoscerlo e controllarlo. Ma oggi questo tutto sfugge al nostro controllo per eccesso di complessità e le priorità conoscitive diventano quelle che hanno in oggetto solo grandi sistemi e loro interrelazioni. Questo chiama quella capacità di collaborazione che la società dell’iperconnessione dei disconnessi ha desertificato[19] e questa collaborazione dovrebbe avere in oggetto il condividere un disegno di mondo realista, integrato e possibile in senso adattativo. Per fare questo disegno, dovremmo quindi poter accedere al patrimonio delle conoscenze non solo usando volta per volta questa o quella conoscenza particolare ma accedendo prioritariamente a forme di conoscenza generale, poi da approfondire in questa o quella particolare. E’ questo il primo passo da compiere per accedere ad un lungo processo di necessaria ritessitura sociale: la creazione di un nuovo modo di conoscere per poi tentare un nuovo modo di vivere. Babele non riuscì a costruire la sua ambizione perché Dio rese i suoi abitanti reciprocamente inintelligibili, così noi non potremo mai costruire la nostra nuova città se non partendo da uno strato minimo di comune conoscenza e se questa non collezionerà molte delle parti ma anche delle reciproche relazioni che tessono il sistema di cui siamo parti.

disconnessi ha desertificato[19] e questa collaborazione dovrebbe avere in oggetto il condividere un disegno di mondo realista, integrato e possibile in senso adattativo. Per fare questo disegno, dovremmo quindi poter accedere al patrimonio delle conoscenze non solo usando volta per volta questa o quella conoscenza particolare ma accedendo prioritariamente a forme di conoscenza generale, poi da approfondire in questa o quella particolare. E’ questo il primo passo da compiere per accedere ad un lungo processo di necessaria ritessitura sociale: la creazione di un nuovo modo di conoscere per poi tentare un nuovo modo di vivere. Babele non riuscì a costruire la sua ambizione perché Dio rese i suoi abitanti reciprocamente inintelligibili, così noi non potremo mai costruire la nostra nuova città se non partendo da uno strato minimo di comune conoscenza e se questa non collezionerà molte delle parti ma anche delle reciproche relazioni che tessono il sistema di cui siamo parti.

La riconnessione dei disconnessi parte quindi dalla riconnessione delle loro menti. Sebbene poi queste pesantemente influite dal modo sociale, dal modo economico che porta poi a quello politico, la precedente rivoluzione scientifico-razionalista del XVI-XVII secolo da cui originò il moderno nel pensiero, ci dice che deve poterci essere un inizio, un innesco di un processo divaricatore, qualcosa che crei una possibile biforcazione da cui poi far partire un processo ricorsivo di pensiero ed azione, valutazione risultati e modifica del pensiero per nuova azione e così via, alternativo. Quello che ci portiamo appresso dal moderno è lo sforzo di chiarificazione delle singole parti che formano i  sistemi altrimenti percepibili solo nel collasso mistico dell’olismo. Quello che lo deve superare è il rimettere assieme queste parti e quindi considerare le loro interrelazioni, la funzionalità e la struttura di ciò a cui danno forma e vita. Il punto da cui partire è lo sforzo intellettuale. Tale sforzo, a gli inizi del moderno, partì come spesso accade da una stagione di ritorno dello scetticismo[20], arma con cui la ragione distrugge le sue stesse convinzioni per far posto a nuove[21]. Oggi dovremmo dare di nuovo benvenuto ad ogni forma di scetticismo ma superando la inarrestabile coazione alla critica del moderno in questo o quell’aspetto, occorre affrontare il principio, il principio di disconnessione, quella separazione tra le parti che oblitera le relazioni tra le stesse. Usando la metrica logica proposta da Hegel, se il Medioevo è stato un Tutto ed il Moderno lo ha separato in parti irrelate per meglio comprenderlo[22], il Complesso deve restituire all’osservazione ed alla comprensione le relazioni tra le parti che assieme formano sistemi e sistemi di sistemi onde tornare ad un Tutto meglio compreso, un Tutto complesso, non olistico. Un Tutto in cui siano “chiare e distinte” non solo le parti ma anche le tra loro relazioni, in cui non si pensi solo all’interno dei sistemi ma anche al loro necessario adattamento con gli altri e con l’ambiente generale che tutti ci ospita.

sistemi altrimenti percepibili solo nel collasso mistico dell’olismo. Quello che lo deve superare è il rimettere assieme queste parti e quindi considerare le loro interrelazioni, la funzionalità e la struttura di ciò a cui danno forma e vita. Il punto da cui partire è lo sforzo intellettuale. Tale sforzo, a gli inizi del moderno, partì come spesso accade da una stagione di ritorno dello scetticismo[20], arma con cui la ragione distrugge le sue stesse convinzioni per far posto a nuove[21]. Oggi dovremmo dare di nuovo benvenuto ad ogni forma di scetticismo ma superando la inarrestabile coazione alla critica del moderno in questo o quell’aspetto, occorre affrontare il principio, il principio di disconnessione, quella separazione tra le parti che oblitera le relazioni tra le stesse. Usando la metrica logica proposta da Hegel, se il Medioevo è stato un Tutto ed il Moderno lo ha separato in parti irrelate per meglio comprenderlo[22], il Complesso deve restituire all’osservazione ed alla comprensione le relazioni tra le parti che assieme formano sistemi e sistemi di sistemi onde tornare ad un Tutto meglio compreso, un Tutto complesso, non olistico. Un Tutto in cui siano “chiare e distinte” non solo le parti ma anche le tra loro relazioni, in cui non si pensi solo all’interno dei sistemi ma anche al loro necessario adattamento con gli altri e con l’ambiente generale che tutti ci ospita.

La società dei disconnessi, poi iperconnessi in entità superiori di tipo astratto (Stato, mercato, rete) è figlia del sistema capitalistico ma questo e figlio del moderno che, a sua volta, è pur sempre parte della famiglia dell’essere occidentale e della sua lunga ricerca dei modi di stare la mondo. Se vogliamo superare la condizione alienata, sterile ed inefficiente dell’iperconnessione dei disconnessi, soprattutto perché spinti da gli impellenti rischi di fallimento adattivo al mondo nuovo, dobbiamo agire sul pensiero dei disconnessi affinché una nuova mentalità muova alla costruzione di una diversa forma sociale. Le persone reagiscono alle sollecitazioni del mondo in funzione di ciò che hanno in testa e per quanto la testa abbia una sua certa dipendenza dal mondo in cui è immersa, ha anche una sua autonomia[23]. Per prodursi e svilupparsi, la nuova mentalità ha bisogno di un concetto portante che è la relazione e di una forma che è la pratica di un nuovo sistema di conoscenza generale che amalgami, tra loro, i diversi sguardi conoscitivi. La figura simbolica di riferimento per questo imperativo alla riconnessione è quella del tessitore che è metafora di sapienza in molte culture, il tessitore come colui che sapeva come intrecciare le cose assieme, intrecciare assieme che è l’etimologia di cum-plexus.

dell’iperconnessione dei disconnessi, soprattutto perché spinti da gli impellenti rischi di fallimento adattivo al mondo nuovo, dobbiamo agire sul pensiero dei disconnessi affinché una nuova mentalità muova alla costruzione di una diversa forma sociale. Le persone reagiscono alle sollecitazioni del mondo in funzione di ciò che hanno in testa e per quanto la testa abbia una sua certa dipendenza dal mondo in cui è immersa, ha anche una sua autonomia[23]. Per prodursi e svilupparsi, la nuova mentalità ha bisogno di un concetto portante che è la relazione e di una forma che è la pratica di un nuovo sistema di conoscenza generale che amalgami, tra loro, i diversi sguardi conoscitivi. La figura simbolica di riferimento per questo imperativo alla riconnessione è quella del tessitore che è metafora di sapienza in molte culture, il tessitore come colui che sapeva come intrecciare le cose assieme, intrecciare assieme che è l’etimologia di cum-plexus.

Il primo oggetto da riconnettere è la nostra conoscenza dandogli capacità riflessive che ricostruisca visioni integrate e complesse di cosa è Io, cosa è mondo, cosa è la loro relazione.

(Gennaio 2017)

NOTA: Il pensiero filosofico espresso nel lungo paragrafo su i fondanti del paradigma moderno non ha nulla a che vedere con quello riportato nella Storia della Filosofia di Cassirer. Voleva solo esser un plauso al coraggio dell’editore che lo riedita.

0 = 0

[1] La meno considerata legge della fisica atomica è la cosiddetta Regola dell’ottetto che risiede al confine tra fisica e chimica. La regola osservata nel 1916 da G.N. Lewis dice che, a parte i gas nobili, gli altri elementi, tendono ad aggregarsi tra loro per raggiungere il numero di otto elettroni nella loro orbita più esterna. Questo voler raggiungere uno stato di stabilità energetica che si ottiene solo assieme, è il motore che spinge gli atomi a fare molecole e quindi l’Universo intero. Gli atomi sono spinti all’interrelazione dalla ricerca di equilibrio, cioè da soli non sono in equilibrio hanno mancanza ed è questa mancanza che li spinge incessantemente ad interrelarsi. Era semmai in questa versione che andava interpretata la metafora dell’individuo-atomo.

[2] Cèsar Hidalgo, L’evoluzione dell’ordine, Bollati Boringhieri, Torino, 2015

[3] Molti dei bisogni umani del moderno provengono dal tipo di vita sulla quale il moderno è basato. La soluzione crea il problema di cui poi si pone come soluzione. L’essere umano ha una macchina del desiderio in sé sempre accesa ma è un desiderare aperto, un desiderare senza oggetto specifico. Il moderno si è messo al servizio di questa macchina, da una parte eccitandola di continuo con candidati ad esser desiderati, dall’altra creando problemi che richiedono soluzioni che sono poi proprio il ciò che si desidera, che è poi ciò che viene offerto. Si tenga poi conto che il risultato adattivo complessivo del moderno ha portato a città sempre più grandi ed allora l’oggetto o la proprietà sono diventati anche segnalatori di status sociale di immediata necessità. “E’ questo inganno che spinge e tiene in continuo movimento l’industria del genere umano” ammetteva A. Smith nella Teoria dei sentimenti morali.

[4] Il concetto di “Moderno” è assai contrastato. Noi lo usiamo in senso storico-culturale segnando il fatto che le epoche storico-culturali non iniziano dove le precedenti finiscono. Esse cominciano come prime forme di coscienza del fatto che un tempo, la precedente epoca storico-culturale, ha cominciato il suo declino e dall’interno di questa decadenza si scorgono elementi nuovi, primi barlumi di quello che sarà il sistema successivo. In questo senso, il moderno inizia quando emerge la coscienza della fine del periodo precedente al quale viene, per la prima volta, dato un nome “l’evo medio”. Ciò accade la prima volta nell’Umanesimo rinascimentale e proseguirà dal XIV al XVII secolo in un crescendo di novità cumulate, pur sempre all’interno di una sempre più residua vigenza dell’evo precedente. Seguono l’età dei Lumi e l’affermasi dell’ordinatore economico moderno detto capitalismo che giunge nel XIX secolo, alla sua piena vigenza ordinativa, della compiuta modernità sociale. La storia dell’interpretazione del moderno ha la sua nascita proprio nel XIX secolo ovvero quando si manifesta compiutamente l’ordine sociale moderno. Successivamente, nel XX secolo, l’interpretazione di divide tra chi segue l’origine illuministica (Scuola di Francoforte) e chi segue la fase di prima decadenza dell’evo in quella che è stata chiamata post-modernità. Secondo noi, l’origine da studiare è invece del XV-XVI secolo. L’interpretazione dominante il XIX secolo ha in un certo senso fatto coincidere il moderno col capitalismo mentre secondo noi il capitalismo è una conseguenza del moderno e le ragioni di questo vanno cercate nel fallimento del precedente sistema. Così oggi, notiamo i segni del fallimento del moderno e ci spingiamo ad ipotizzare un nuovo evo, quello complesso. Ogni evo quindi, è una forma di adattamento ad un insieme di condizioni materiali e mentali (spirituali), esso nasce, cresce e muore poiché le ragioni che lo hanno affermato lasciano il passo ad altre che le superano. Il sistema nato perché più adattivo, muore perché diventa disadattato e nuove condizioni rispetto a quelle che lo hanno fatto nascere. Cambia il mondo e quindi deve anche cambiare il modo ma il sistema che si è affermato in un certo contesto, resiste a mutare la sua natura fondamentale e quindi nato come risposta adattativa, diventa viepiù disadattato fino a che non nasce quello che lo sostituirà o per catastrofe o per transizione. L’oggetto “modo stare al mondo” è quindi una versione di sistema adattivo con le sue immagini mondo e con e sue strutture di mondo, in vigore in un dato periodo storico in un dato luogo geografico.

[5] Questo sistema era una unità ben serrata tra le sue parti. Immagine di mondo, partizione ed organizzazione politica della comunità, loro stile di vita, erano tutte ben interconnesse ed ordinate dalla comune credenza sull’esistenza di Dio e dei premi e punizioni dell’Eternità. Il movimento di superamento, dal XV secolo in poi, nacque da almeno due fallimenti adattivi del sistema medioevale, nel XIV secolo: le carestie derivate dall’inizio della cosiddetta “Piccola glaciazione”, l’ondata epidemica che culminò nella Peste Nera di metà XIV secolo. Si ricordi che con la Peste Nera, morì circa un terzo della popolazione europea, in soli 5 anni.

[6] De revolutionibus orbium coelestium

[7] Sull’argomento, interessante (in uscita a Febbraio 2017): G. Giorello, L’etica del ribelle, Intervista su scienza e rivoluzione di Pino Donghi, Laterza, Roma-Bari, 2017. I dialoganti, citano le Meditazioni milanesi di C. E. Gadda (1928) su cui questo interessante articolo di S. Caporossi (qui).

[8] A. Smith, Ricchezza delle nazioni, UTET, Torino, 1975-1996, p. 88

[9] Suonerà strano questo richiamo al deterioramento della facoltà marziali ma esisteva una longeva tradizione repubblicana che nella critica della specializzazione delle funzioni civiche, in particolare nella formazione di eserciti non più di “cittadini” ma di professionisti, vedeva un elemento di grave corruzione dell’attitudine al bene comune che indeboliva la solidarietà sociale ed in definitiva, la comunità.

[10] Il concetto di alienazione è assai problematico. Ve ne sono accezioni positive (Rousseau, per la cui idea di delega alla volontà generale si sarebbe dovuto usare il termine devoluzione ad Hegel che lo vede concettualmente un momento indispensabile alla relazione col “fuori di sé”) e negative (l’ipostatizzazione di ciò che l’umano non è nella religione secondo Feuerbach, l’alienazione produttiva marxiana, quella natura-società di Freud ed altre). Che il “moderno” sia stato più volte associato alla figura dell’alienazione, dipende in gran parte dal fatto che esso è intrinsecamente un modo dissociativo, separativo, distintivo il che, come detto da Hegel, non è in sé un fatto negativo anche se ha un prezzo.

[11] Esiste un longevo “problema Adam Smith” che rivela limpidamente il disordine nei rapporti tra testi ed interpretazioni. Smith era un funzionalista, dal punto di vista funzionalista si può infatti ben dire che nell’umano albergano tanto sentimenti di egoismo individuale quanto predisposizione e bisogno di simpatia sociale, così come si può ben dire che la divisione del lavoro aumenta la produttività dell’impiego del tempo umano nel fare ma al prezzo di una crescente alienazione ed impoverimento psichico e culturale ed infine sociale. Dal punto di vista ideologico, ci si pone a difesa di una costruzione sociale che ha scelto l’egoismo e l’alienazione sociale come necessari ad un determinato funzionamento e si tacitano gli altri due aspetti, i prezzi del disequilibrio (simmetricamente fa la “critica” al contrario). A quel punto, si rilegge Smith e si nota che egli è “contraddittorio” perché non si capisce se sia a favore o contro i due aspetti che fondano un certo modo sociale e la sua ideologia di giustificazione. Smith, in quanto funzionalista, non era né a favore, né contro, semplicemente notava una correlazione per la quale tanto più si esagera nello sviluppare un lato del binomio, tanto più si deve sacrificare l’altro, regola aurea di ogni principio di indeterminazione.

[12] http://vocidallestero.it/2016/12/21/il-nuovo-ordine-liberale-crea-solitudine-ecco-cosa-sta-facendo-a-pezzi-la-nostra-societa/

[13] Se il Medioevo era basato su un mondo sociale ancora comunitario, del tutto subalterno ad un mondo celeste perfetto che garantiva la perfezione anche di quello naturale, il Moderno compì un doppio movimento: il primo fu quello di portare in primo piano il mondo reale e naturale lasciando alle preferenze individuali il modo di intendere quello celeste, il secondo fu quello di tagliare in tante parti irrelate questo mondo reale e naturale. Questo secondo tratto fu alla base dell’incredibile sviluppo materiale che portò lo sviluppo del Moderno ed alla sua piena affermazione. Negare il successo materiale, che è pur sempre una componente imprescindibile della vita reale, del moderno è insensato. Piuttosto andrebbe considerato un momento utile ma parziale da superare non nella negazione ma nel superamento per inclusione in un nuova forma di sistema che ordini diversamente le sue parti.

[14] La cultura della complessità, da “Le due culture” di C.P. Snow (1959) ai ripetuti interventi di Morin, ha denunciato da sempre l’irrazionalità della separazione tra sguardo scientifico e sguardo umano anche perché quello scientifico non è meno umano di quello propriamente detto, sebbene differisca ne gli oggetti.

[15] Il punto decisivo in cui si è compiuta questa dissociazione è rappresentato dall’Enciclopedia delle scienze filosofiche di Hegel, opera sul sistema delle conoscenze, poi additata come estrema sclerotizzazione presuntuosa della volontà di potenza pensate del tedesco. Invece che isolare la forma (sistema delle conoscenze) dalla materia (specifica versione dell’interpretazione del sistema delle conoscenze che ne ha dato Hegel) e quindi semmai buttare via le seconda e mantenere di riferimento l’idea della prima come possibilità da compiere in vari tentativi sempre aperti e provvisori, si è buttato via l’uno e l’altra. Questa “furia del dileguare” ha poi raggiunto il suo apice con il post-modernismo. Il rifiuto del pensiero sistematico nell’ultimo secolo e mezzo ha del patologico (pathos = sofferenza, sofferenza della logica). Segnaliamo disordinatamente tre spunti per proseguire la linea critica di questa impostazione critica (Baudrillard vs Foucault, qui; sulla Theory, qui; di nuovo su Foucault, qui)

[16] Il rapporto tra complessità sociale e divisione del lavoro è letto spesso nella direzione per la quale è la seconda ad aver generato la prima ma si potrebbe invertire la lettura. In realtà sembra più appropriato intendere questo come un rapporto di co-determinazione. La società a bassa differenziazione è piccola, mano a mano si differenzia crescendo e questo la rende più efficiente, la maggior efficienza contribuisce a farla crescere, più cresce più si differenzia. Sia Senofonte che Adam Smith, che Durkheim rilevano questa massima differenziazione nella dimensioni più grandi di cui sono sia causa che effetto. Il motore primo è semmai l’inflazione dei volumi, la funzionalizzazione ne è un adattamento.

[17] La dilatazione delle società umane, non fu inizialmente dovuta alla divisione del lavoro anche perché non si capisce quale dovrebbe essere la ragione per la quale “prima non c’è – poi c’è”. L’innovazione tecnica non è mai il primo motore del cambiamento ma adattamento a qualcosa che si è già messo in moto per altre ragioni, molta conoscenza di  fisica empirica era già ben nota ai greci prima di venir riscoperta concettualmente nel XVI-XVII secolo (si veda il bel libro di Lucio Russo). L’inizio della dilatazione dei gruppi umani avvenne probabilmente per fluttuazioni ecologiche intorno ad un processo di crescita demografica costante e naturale sebbene a basso regime, le fluttuazioni accelerarono la crescita o l’addensamento di gruppi semi-stanziali prima divisi e semi-nomadi. La divisione delle funzioni sociali e quella del lavoro è giustificata da Platone con la naturale differenza umana. Ma la differenza umana non si esprime approfondendosi nei piccoli gruppi e non è detto debba portare a gerarchie fisse. Quello che infatti si può ipotizzare delle prime società umane a bassa differenziazione, è che vi fosse una funzionalizzazione ed una gerarchia ad hoc, inizialmente dovuta soprattutto alla divisione nel procacciamento della sussistenza tra cacciatori e raccoglitori ma anche tra coloro che curavano i villaggi e la nascente loro complessità funzionale interna. Infine, molti altri aspetti della vita comunitaria, rimanevano indivisi prima ed a gerarchia variabile poi. Fu solo al superamento di certe soglie dimensionali che funzionalizzazione e gerarchia si istituzionalizzarono, cristallizzandosi e riproducendosi come unica forma sociale.

fisica empirica era già ben nota ai greci prima di venir riscoperta concettualmente nel XVI-XVII secolo (si veda il bel libro di Lucio Russo). L’inizio della dilatazione dei gruppi umani avvenne probabilmente per fluttuazioni ecologiche intorno ad un processo di crescita demografica costante e naturale sebbene a basso regime, le fluttuazioni accelerarono la crescita o l’addensamento di gruppi semi-stanziali prima divisi e semi-nomadi. La divisione delle funzioni sociali e quella del lavoro è giustificata da Platone con la naturale differenza umana. Ma la differenza umana non si esprime approfondendosi nei piccoli gruppi e non è detto debba portare a gerarchie fisse. Quello che infatti si può ipotizzare delle prime società umane a bassa differenziazione, è che vi fosse una funzionalizzazione ed una gerarchia ad hoc, inizialmente dovuta soprattutto alla divisione nel procacciamento della sussistenza tra cacciatori e raccoglitori ma anche tra coloro che curavano i villaggi e la nascente loro complessità funzionale interna. Infine, molti altri aspetti della vita comunitaria, rimanevano indivisi prima ed a gerarchia variabile poi. Fu solo al superamento di certe soglie dimensionali che funzionalizzazione e gerarchia si istituzionalizzarono, cristallizzandosi e riproducendosi come unica forma sociale.

[18] Che ha origine nella dialettica platonica.

[19] E’ questa la tesi centrale del lavoro del sociologo americano R. Sennett, Insieme, Feltrinelli, Milano, 2012.

[20] Tra gli altri, sull’approccio scettico ad uno dei bastioni della modernità ovvero la nozione di progresso, si veda la recente edizione italiana di C. Lasch, Il paradiso in terra, Neri Pozza, Milano, 2016. Lasch ricorda che la fede nel Progresso è la versione laica di quella nella Provvidenza, entrata in crisi con le due crisi del ‘300 ma in realtà il corrispettivo logico-funzionale della provvidenza fu la credenza nei poteri provvidenziali della mano invisibile.

[21] Si veda: R. H. Popkin, Storia dello scetticismo, Bruno Mondadori, Milano, 2000

[22] Il concetto weberiano di “disincanto” (https://it.wikipedia.org/wiki/Entzauberung) ha un significato un po’ diverso dal nostro concetto di disconnessione ma c’è anche parentela formale perché disincanto è anche dis-incatenamento. Oggi quindi non si tratta di “reincanto” poiché la rottura dell’incantamento è “per fortuna” irreversibile. Oggi si tratta di re-incatenamento, di reti di blockchain.

[23] Da Paolo di Tarso a Muhammad a Lutero, dai primi moderni a Marx a Darwin, in un singolo pensatore o in un gruppo di pochi, si è formata una diversa immagine di mondo che è poi stata premessa per tutto un più ampio successivo sviluppo di dati fenomeni storici, politici, culturali. Questo era quello che Bernardo di Chartres chiamava “salire sulle spalle dei giganti”. Il “miracolo” del nuovo nel pensiero si sviluppa inizialmente in una o poche teste che mettono assieme in modo nuovo cose già note, in cui la funzione architettonica è svolta dall’Io penso. Solo dopo, questo primo ed imperfetto nuovo genoma intellettivo si perfeziona e sviluppa, riproducendosi in più menti, nella più ampia condivisione e nelle prime realizzazioni concrete che queste determinano. In analogia, gli errori di riscrittura RNA-DNA da cui origina il nuovo genetico, sono i modi diversi di connettere e qualche concetto dei pensieri dei precoci pensatori del nuovo. Il nuovo origina sempre da una diversa architettura della relazioni delle parti. I neuroni sono sempre gli stessi, sono le sinapsi e gli assoni, i portatori di interrelazione, che modificano il sistema dell’Io penso.

Riportiamo in due puntate un breve sunto dei quattordici interventi sul tema posto a cui faremo seguire un commento finale. Il tema lanciato è lo stato del mondo (migrazioni, terrorismo, stati falliti, incremento delle diseguaglianze, demagoghi autoritari, globale – nazionale, crollo dei sistemi intermedi come partiti – sindacati – media e naturalmente la parabola neo-liberista e globalista) al cui capezzale vengono chiamate alcune menti pensanti per fare il punto.

Riportiamo in due puntate un breve sunto dei quattordici interventi sul tema posto a cui faremo seguire un commento finale. Il tema lanciato è lo stato del mondo (migrazioni, terrorismo, stati falliti, incremento delle diseguaglianze, demagoghi autoritari, globale – nazionale, crollo dei sistemi intermedi come partiti – sindacati – media e naturalmente la parabola neo-liberista e globalista) al cui capezzale vengono chiamate alcune menti pensanti per fare il punto.