Nelle prime tre parti di questa ricerca intorno al concetto di stato-nazione europeo e alla sua conclamata crisi abbiamo detto che:

1a parte) L’ Europa è per conformazione una culla di molti popoli tra loro in interrelazione, fatto che nutre di complessità la sua storia. Questa storia giunse a definire lo stato-nazione come forma massiva in cui diversi popoli aggregati da qualcosa in comune, si organizzavano in rapporto a quelli vicini. Molto di questa aggregazione aveva in obiettivo la guerra, di difesa dalle invasioni, di attacco per prevenire invasioni, di attacco per espansione, per cercare risposte esterne alla domanda di benessere e di stabilità interna. Dopo sei sanguinosi secoli, la Seconda guerra mondiale sancì l’impossibilità definitiva di risolvere l’equazione di stabilità europea, tramite l’espansione egemonica di Uno vs Tutti. Non rimase possibile che una qualche forma di comune convivenza contrattata. Attualmente l’Europa è senz’altro il luogo geopolitico più frazionato dell’intero pianeta.

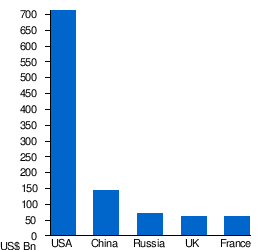

2a parte) L’attuale crisi degli stati nazione europei si configura come una crisi specifica dovuta alle nuove condizioni del mondo. A queste nuove condizioni, alcuni stati fuori di Europa, hanno reagito con progetti e strategie ad hoc il cui primo obiettivo era quello di mantenere o accrescere la propria forza, rendendo sempre più deboli gli stati che avevano una qualche debolezza strutturale. Questa debolezza strutturale è in primis data dalla dimensione. Si può uscire dal ricatto della dimensione con una qualche forma di specializzazione economica (un vantaggio comparato ricardiano), ma questa soluzione: a) non può esser valida per tutti e 42 gli stati europei; b) è spesso una soluzione fragile e momentanea; c) è spesso una forma saprofita che nutre il piccolo sfruttando qualcosa che indebolisce il grande com’è nel caso delle enclave free-tax e del financial-banking. Queste ultime sono parte di quella finanziarizzazione che insieme alla rinuncia di ogni frontiera doganale, alla de-regolamentazione assoluta ed alla privatizzazione cioè al trasferimento da interesse pubblico (che non è solo economico ed è collettivo) ad interesse privato (che è solo economico, ed è individuale), costituiscono l’architettura portante della strategia, con la quale gli stati forti, si approfittano degli stati deboli, rendendoli sempre più deboli. Questa strategia divulga la falsa assunzione che sia la mano invisibile del mercato a dover regolare l’economia, quando è manifesto che per gli stati forti, dietro la mano invisibile c’è un visibilissimo e massiccio corpus di leggi, disposizioni parlamentari, investimenti pubblici, scelte precise di politica estera, potenziamento eserciti, presidio della banco-finanza, che gli stati deboli non sono in grado di mobilitare. Questa debolezza strutturale, dovuta come detto in primis alle ridotte dimensioni degli stati nazione europei che si limitano l’un l’altro, non ha nulla a che fare con una presunta crisi del concetto di stato, ma ha a che fare con quel concetto del XIX° secolo che oggi appare sempre più un limite anacronistico: la nazione.

3a parte) Cos’è una nazione? La nozione di nazione rimanda a quella di popolo. Ma nella terza puntata di questo discorso, abbiamo notato che la definizione di “popolo” è assai relativa alle condizioni date dalla relazione tra un popolo “x” e le condizioni geografiche, demografiche, storiche e soprattutto quelle che si impongono al suo esterno, che vengono imposte da gli altri popoli che con lui abitano un dato scenario. Sino ad oggi nella storia d’Europa, queste condizioni si sono sviluppate tutte internamente al sub-continente. Oggi non si sviluppano più nel sub-continente, ma fuori di questo, nel mondo complessivamente inteso. Escluso ogni essenzialismo di popolo, sia sotto il profilo geografico, sia sotto quello di razza ed etnia, sia sotto quello cultural-religioso-linguistico, il popolo che coincide con una nazione è definito non ex ante da una qualche ragione intrinseca, ma ex post dalla dimensione necessaria dello stato. Necessaria in ragione dell’ambiente esterno nel quale si colloca quello stato. Tolta di mezzo la nozione di nazione rimangono: un popolo da definire in ragione di uno stato ed uno stato da definire in ragione delle condizioni di scenario in cui quello stato si colloca.

Oggi, le nuove condizioni di scenario dicono che i 42 staterelli europei figli di una storia pregressa lunga cinque/sei secoli in cui l’Europa era il mondo (sia perché era al suo interno che si svolgevano tutte le condizioni di possibilità per gli stati, sia perché le sue dinamiche si proiettavano sull’intero mondo passivamente usato per estendere fuori dal sub-continente la concorrenza generatasi internamente) devono produrre uno sforzo adattativo comportante profondi cambiamenti oppure rassegnarsi alla marginalità. Da qui la domanda necessaria: quali nuove forme di stato per i popoli europei, per adattarsi alle nuove condizioni di mondo, un mondo che non ha più centro in Europa e potrebbe trasformare l’Europa in periferia?

= 0 =

In breve quindi possiamo dire che la crisi degli stati nazione europei è una crisi adattativa alle nuove condizioni in cui questi stati si trovano. Non solo è cambiato radicalmente lo scenario storico in cui si dovrebbe porre il sistema stato-popolo, ma per la prima volta nella nostra storia, o troveremo un modo intenzionale di adattarci o non sarà la mano invisibile o la religione o un qualsivoglia mito in forma di grande narrazione o il singolo egoismo nazionale o la solita élite di “spiriti superiori” a trarci fuori dall’impiccio. Tanto meno lo sarà la pratica più in uso nella nostra tradizione storica, l’unica tecnologia per le transizioni che la nostra altrimenti brillante civilizzazione ha trovato: la guerra. Questa volta, o ci salviamo tutti assieme o il destino terminerà la nostra civilizzazione come in altri tempi ed in tutti luoghi ha già fatto con altri “centri” del mondo.

Esamineremo allora le tre opzioni attualmente sul tavolo: 1) federazione politica europea; 2) attuale o nuova forma di unione monetaria unica o comune; 3) ritorno alla stato-nazione.

1) LA FEDERAZIONE POLITICA DEI POPOLI EUROPEI.

Questa idea risale allo spirito del “Progetto per una pace perpetua” (1795) di I. Kant ed alla prima formulazione del Manifesto di Ventotene (1944) degli italiani Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. Corroborata dallo spirito cosmopolita di certe élite culturali e da certo internazionalismo di sinistra, essa ha forse dei vaghi antecedenti in forme quali il Commonwealth britannico, lo Zollverein della Confederazione tedesca del 1834 e il progetto Mitteleuropa di F.Naumann (1915).  L’idea della Grande Unione Europea ha trovato, tra gli altri, espressione in Bonaparte e Victor Hugo, Carlo Cattaneo e M. A. Bakunin. L’idea della Grande Unione è stata lasciata imprecisata come meta-fondale per tutti gli step della costituzione prima della Comunità europea e poi dell’Unione europea sebbene nei fatti, nessuno avesse reali intenzioni di portarla avanti sotto il profilo politico. L’unica vera intenzione era creare un mercato comune ovvero un mercato sistematicamente più connesso all’interno rispetto al più ampio mercato mondiale. Questa seconda intenzione scaturì da élite politiche che si definiscono in quanto tali nella misura in cui provengono dal potere che ereditano dal loro stato di riferimento. Queste élite erano e sono di origine stato-nazionale. Non sarà quindi certo il rappresentante a dissolvere ciò che lui rappresenta, è una questione di ontologia elementare. Immaginare che una élite politica, culturale, economica nazionale devolva spontaneamente la propria ragion d’essere sull’altare del “progetto per il futuro” è credere al suicidio dei lemmings. Purtroppo (o per fortuna dei lemmings) quello del suicidio di massa dei lemmings è un mito, ampiamente costruito sembra dalla Disney. Colpisce altresì che il progetto costruttivista della Grande Unione, non abbia ricevuto alcun trattamento analitico specifico, insomma che in molti l’hanno pensato come desiderabile, ma pochi se non nessuno, si sia preso la briga di dettagliarlo fattivamente. Ciò lo ha reso assai simile ad un “mito”, una opzione di principio sulla cui concretezza non c’era alcuna convinzione.

L’idea della Grande Unione Europea ha trovato, tra gli altri, espressione in Bonaparte e Victor Hugo, Carlo Cattaneo e M. A. Bakunin. L’idea della Grande Unione è stata lasciata imprecisata come meta-fondale per tutti gli step della costituzione prima della Comunità europea e poi dell’Unione europea sebbene nei fatti, nessuno avesse reali intenzioni di portarla avanti sotto il profilo politico. L’unica vera intenzione era creare un mercato comune ovvero un mercato sistematicamente più connesso all’interno rispetto al più ampio mercato mondiale. Questa seconda intenzione scaturì da élite politiche che si definiscono in quanto tali nella misura in cui provengono dal potere che ereditano dal loro stato di riferimento. Queste élite erano e sono di origine stato-nazionale. Non sarà quindi certo il rappresentante a dissolvere ciò che lui rappresenta, è una questione di ontologia elementare. Immaginare che una élite politica, culturale, economica nazionale devolva spontaneamente la propria ragion d’essere sull’altare del “progetto per il futuro” è credere al suicidio dei lemmings. Purtroppo (o per fortuna dei lemmings) quello del suicidio di massa dei lemmings è un mito, ampiamente costruito sembra dalla Disney. Colpisce altresì che il progetto costruttivista della Grande Unione, non abbia ricevuto alcun trattamento analitico specifico, insomma che in molti l’hanno pensato come desiderabile, ma pochi se non nessuno, si sia preso la briga di dettagliarlo fattivamente. Ciò lo ha reso assai simile ad un “mito”, una opzione di principio sulla cui concretezza non c’era alcuna convinzione.

Questa idea della grande federazione ha senso? Apparentemente sì, apparentemente essa sembra la soluzione di quanto siamo andati sin qui dicendo a proposito del nostro eccessivo frazionamento, della nostra esasperata concorrenzialità che limita le nostre dimensioni e quindi la nostra forza e resilienza. Peccato che ad un esame più meditato essa perda del tutto ragione perché non ha alcuna concreta possibilità di esistere.  Non ci riferiamo alle difficoltà che ogni nuova idea e progetto di costruttivismo a grandi dimensioni incontra ed incontrerà, ci riferiamo alle ragioni intrinseche di tale ipotetico progetto. Kant e Spinelli tracciavano linee generali (Kant poi si riferiva addirittura al mondo e non all’Europa), ma se scendiamo nel particolare allora la prima obiezione è che tra i più di 40 stati ed una unica federazione ci sono 39 gradini e solo un pazzo potrebbe pensare di saltarli tutti in una volta. La seconda considerazione è anche federazioni più contenute devono rispondere comunque a criteri di possibilità. Ciò vale per l’attuale configurazione a 28 anche se un eventuale passo deciso in direzione unionista porterebbe a dover riconsiderare la composizione dei partecipanti l’impresa, poiché nei fatti, sarebbe un progetto di tipo diverso dall’attuale. Ci sono rapporti sessuali fertili ed infertili, matrimoni possibili e matrimoni impossibili, trapianti che riescono e trapianti che rigettano, fusioni societarie convenienti ed altre che degenerano nel caos, innesti che fioriscono ed innesti che periscono. A quali di questi “tipi” apparterebbe la Grande Unione?

Non ci riferiamo alle difficoltà che ogni nuova idea e progetto di costruttivismo a grandi dimensioni incontra ed incontrerà, ci riferiamo alle ragioni intrinseche di tale ipotetico progetto. Kant e Spinelli tracciavano linee generali (Kant poi si riferiva addirittura al mondo e non all’Europa), ma se scendiamo nel particolare allora la prima obiezione è che tra i più di 40 stati ed una unica federazione ci sono 39 gradini e solo un pazzo potrebbe pensare di saltarli tutti in una volta. La seconda considerazione è anche federazioni più contenute devono rispondere comunque a criteri di possibilità. Ciò vale per l’attuale configurazione a 28 anche se un eventuale passo deciso in direzione unionista porterebbe a dover riconsiderare la composizione dei partecipanti l’impresa, poiché nei fatti, sarebbe un progetto di tipo diverso dall’attuale. Ci sono rapporti sessuali fertili ed infertili, matrimoni possibili e matrimoni impossibili, trapianti che riescono e trapianti che rigettano, fusioni societarie convenienti ed altre che degenerano nel caos, innesti che fioriscono ed innesti che periscono. A quali di questi “tipi” apparterebbe la Grande Unione?

A) Tutti gli stati europei assieme (escluso di default probabilmente la Svizzera ed il Regno Unito perché chi pensa ad una unione politica generale con i britannici non ha la più pallida cognizione di storia e rimane nella dimensione Disney, versione Mary Poppins) svilupperebbero una popolazione federata di circa 550 milioni di individui. Appare subito chiaro il problema di costruttivismo politico-storico-linguistico-culturale-economico di un affare del genere. I confederati secessionisti d’America erano 7 stati per 9 milioni di individui. Le tredici originarie colonie federate nell’indipendenza americana del 1776 avevano una popolazione di 2,4 milioni di individui. L’allargamento ad Ovest fu fatto con coloni e guerre di rapina. La federazione americana nacque con pochi uomini in una vastissima terra, senza interferenze esterne (una volta raggiunta l’indipendenza) in un continente lontano dalle risse europee di tutti contro tutti o tutti contro uno, e alimentò se stessa, la sua stabilità, la sua ricchezza, il senso stesso dello stare assieme (popoli che parlavano la stessa lingua, avevano la stessa religione ed anche molte comuni motivazioni di ceto sociale e biografia personale), divorando territorio, risorse immense e qualche indiano. Le decine di popoli che convivono in Cina sotto uno stesso ordine, lo fanno da più di duemila anni. Quelli dell’India sono stati uniti a più riprese sia da dinastie locali sia da invasori, quando divisi lo sono stati principalmente tra area del Nord e quella del Sud. Altre federazioni hanno una storia estremamente semplificata rispetto a quella Europea.

B) In questo nuovo gigante, si spererebbe di impiantare un parlamento rappresentativo si suppone in ragione delle rispettive popolazioni. Cosa succederebbe con l’eterogeneità culturale che non suggerisce possibilità immediate di poter sintetizzare un popolo europeo, l’eterogeneità linguistica, la divergenza di interessi d’area, la diversità socio-economica, la politica estera che porta il Meridione a riferirsi spontaneamente al Mediterraneo, l’area germano scandinava a riferirsi all’Est, alcune repubbliche dell’Est ad essere molto ossequiosi con gli USA ? Chi devolverebbe la propria sovranità in favore di una gestione dell’interesse che potrebbe essere in mano ai paesi grandi vs i piccoli o quelli del Nord vs quelli del Sud, dell’Ovest vs quelli dell’Est? In poche parole, come trovare una comune sintesi culturale, politica, geopolitica, economica? Una comune intenzione?

C) Il problema non cambia anzi paradossalmente peggiora nel caso di un perimetro di federazione eterogenea più ristretto. Con 505 milioni di cittadini e diciamo grossomodo 505 rappresentanti nella Camera federale, difficile è trovare una maggioranza geo-culturale e quindi difficile è la preminenza unilaterale di un interesse d’area. Ciò potrebbe portare a sane mediazioni ma anche alla paralisi costante. Riducendo però le dimensioni, si peggiorerebbe il problema degli interessi particolari perché con una buona politica di alleanze, si potrebbero più facilmente creare maggioranze risicate ma effettive. A quel punto si dovrebbe preventivamente convenire sul concetto di maggioranza qualificata in luogo di quella numerica, ma questo peggiorerebbe la governabilità. Rimarrebbe le divergenze di interessi tra piccoli e grandi, Est ed Ovest, Nord e Sud, esportatori e non, liberisti e statalisti ed il tentativo di neutralizzarle ricorrendo all’ingegneria costituzionale provocherebbe sicure crisi violente di rigetto.

D) Abbiamo convenuto nella terza parte della nostra analisi che un popolo si può costruire ex post ma anche che non tutte le fusioni sono possibili à la carte. Le culture slave-balcanico-danubiane, quelle scandinavo-germaniche, quelle latine, quella delle iole britanniche rimangono degli aggregati significativi e sotto molti aspetti, reciprocamente estranei. E il fatto culturale, se si vuole simulare una possibile unione è prioritario una volta tanto, perché è proprio quello che determina il popolo. Senza popolo, niente stato, senza stato niente politica e senza politica si ritorna a far guidare un processo di una estrema complessità multidimensionale, dall’economia. Ma l’economia è un processo sopravveniente, può essere un obiettivo, non può essere la causa costruttiva.

Insomma a prescindere che non si vede chi e come dovrebbe portare avanti un così titanico progetto, irto sia difficoltà endogene che di quelle esogene che Regno Unito e Stati Uniti sarebbero sollecite a creare (ed i 111 milioni di russi con un vicino cinque volte più grande cosa ne penserebbero?), è il costrutto che ancorché altamente utopico, risulterebbe un dinosauro lento, complicato, disomogeneo, con poco cervello e privo di qualunque intenzione unitaria. Una cosa così, semmai si realizzasse, non funzionerebbe mai e se pure ci vogliamo convincere dell’impossibile, impiegherebbe almeno 5 decenni per formarsi compiutamente. Cinque decenni di fallimenti, risse, contraddizioni, sabotaggi pilotati, espliciti e non, destre nazionaliste imbizzarrite, élite nazionali complottarde, mercati finanziari scatenati come le iene al calar del sole, disordine legislativo e paralisi geopolitiche. Buona norma dell’evoluzione impone che un nuovo costrutto o sistema, anche quando noi lo vediamo nella sua forma finale dotato di una funzionalità complessa, debba funzionare comunque ad ogni step del suo processo di costruzione/evoluzione. C’è a disposizione questo tempo, cotanta pazienza e sì forte ed incrollabile intenzione prima che l’affare cominci a funzionare, semmai avesse mai reali possibilità di farlo? Ed infine, tolto uno sparuto gruppetto di ingeneri geopolitici o utopisti neo-kantiani, questa idea ha un suo pubblico concreto oggi in Europa?

Insomma a prescindere che non si vede chi e come dovrebbe portare avanti un così titanico progetto, irto sia difficoltà endogene che di quelle esogene che Regno Unito e Stati Uniti sarebbero sollecite a creare (ed i 111 milioni di russi con un vicino cinque volte più grande cosa ne penserebbero?), è il costrutto che ancorché altamente utopico, risulterebbe un dinosauro lento, complicato, disomogeneo, con poco cervello e privo di qualunque intenzione unitaria. Una cosa così, semmai si realizzasse, non funzionerebbe mai e se pure ci vogliamo convincere dell’impossibile, impiegherebbe almeno 5 decenni per formarsi compiutamente. Cinque decenni di fallimenti, risse, contraddizioni, sabotaggi pilotati, espliciti e non, destre nazionaliste imbizzarrite, élite nazionali complottarde, mercati finanziari scatenati come le iene al calar del sole, disordine legislativo e paralisi geopolitiche. Buona norma dell’evoluzione impone che un nuovo costrutto o sistema, anche quando noi lo vediamo nella sua forma finale dotato di una funzionalità complessa, debba funzionare comunque ad ogni step del suo processo di costruzione/evoluzione. C’è a disposizione questo tempo, cotanta pazienza e sì forte ed incrollabile intenzione prima che l’affare cominci a funzionare, semmai avesse mai reali possibilità di farlo? Ed infine, tolto uno sparuto gruppetto di ingeneri geopolitici o utopisti neo-kantiani, questa idea ha un suo pubblico concreto oggi in Europa?

Un minimo di buonsenso gradualista suggerirebbe di tenere questo sogno nel cassetto o porlo sull’orlo di un lontano orizzonte e porsi il problema di come segmentare il processo che dai 40 (28) stati diversi ed in competizione di oggi, possa chissà quando e come, giungere a compiere una tale impresa che non è esagerato definire di un rilievo storico “assoluto”. Un costruttivismo realista dovrebbe pensare come gli ingegneri edili, un piano alla volta, altrimenti per il tutto-e-subito c’è solo Mago Merlino che però essendo di origine anglosassone, probabilmente non collaborerebbe.

2) UNA UNIONE MONETARIA, TECNICA O POLITICA.

L’attuale eurozona a 17 è un unione sancita entro i limiti di alcuni trattati che vincolano i diversi stati, con diversa demografia, estensione, storia, economia e tradizione, ad avere una unica moneta. Due le obiezioni prevalenti: 1) tali trattati non hanno alcuna consistenza logico-scientifica sotto nessun punto di vista economico; 2) rappresentano una gabbia di acciaio per la gestione di politica monetaria e quindi economica che viene sottratta a gli stati, quindi all’intelligenza politica, determinando di fatto, un esproprio palese delle rispettive sovranità. A fronte di questo esproprio non c’è in cambio alcunché. Né politiche redistributive, né investimenti comuni, né processi di futura maggiore integrazione politica e culturale. L’idea di superare la complessità del progetto unionista, invertendo i fattori (strategia del vincolo esterno) e quindi ponendo firme a trattati che definiscono una moneta le cui norme obbligano a ristrutturare i sistemi economici che però alla fine impattano sul sociale e quindi sulla politica si sta rivelando non una scorciatoia, ma un viottolo che sfocia in un dirupo.

L’attuale eurozona a 17 è un unione sancita entro i limiti di alcuni trattati che vincolano i diversi stati, con diversa demografia, estensione, storia, economia e tradizione, ad avere una unica moneta. Due le obiezioni prevalenti: 1) tali trattati non hanno alcuna consistenza logico-scientifica sotto nessun punto di vista economico; 2) rappresentano una gabbia di acciaio per la gestione di politica monetaria e quindi economica che viene sottratta a gli stati, quindi all’intelligenza politica, determinando di fatto, un esproprio palese delle rispettive sovranità. A fronte di questo esproprio non c’è in cambio alcunché. Né politiche redistributive, né investimenti comuni, né processi di futura maggiore integrazione politica e culturale. L’idea di superare la complessità del progetto unionista, invertendo i fattori (strategia del vincolo esterno) e quindi ponendo firme a trattati che definiscono una moneta le cui norme obbligano a ristrutturare i sistemi economici che però alla fine impattano sul sociale e quindi sulla politica si sta rivelando non una scorciatoia, ma un viottolo che sfocia in un dirupo.

Questa moneta, l’euro, assume il suo valore di cambio sul mercato e i 17 con quel valore inamovibile debbono fare i conti. La politica economica annuale è predeterminata a pareggio di bilancio delle partite correnti o con lievi scostamenti tra prodotto interno lordo e deficit annuale, qualunque cosa accada, entro e fuori gli stati, in tempi di crescita come in tempi di recessione. Il tasso d’inflazione programmato è fissato al minor valore possibile da una Banca centrale che agisce secondo un mandato chi dice “tecnico” (ma esiste un valore “tecnico” nella politica monetaria?), chi dice “politico”. Il mandatario è l’inflessibile Germania che questi parametri si era data da sé prima dell’euro, che solo con questi parametri accetta di condividere una moneta unica, che senza questi parametri uscirebbe dall’unione monetaria senza indugio alcuno. Chi ha dei debiti pregressi se li dovrà gestire in proprio e se questi rappresentano un problema per il reperimento del loro rifinanziamento sul libero mercato dei capitali, andranno sopportate le conseguenze (tassi di finanziamento, cioè interessi più alti che alzando le uscite annuali comportano il taglio di altre uscite inclusa la spesa produttiva e quella sociale, tagli che retroagiscono sul deficit annuale innescando una discesa a gli inferi a senso unico) nel mentre si dovrà ulteriormente scavare ogni anno una quota di debito da rimborsare, sino a riportare il rapporto tra debito e Pil annuale, a livelli ritenuti dai mercati congrui. Del tutto illogico in una fase recessiva, ancorché impossibile. Naturalmente la Banca centrale è severamente impedita a prestare soldi a tassi ragionevoli agli stati indebitati, diversamente da ciò che regolarmente fanno tutte le banche centrali di ogni paese del mondo.

Si presuppone in sostanza la neutralizzazione della moneta come variabile di politica economica e la si pone totalmente in balia dei mercati di modo che questi possano trasferire la loro logica virtuosa alle economie-società che dovranno sincronizzarsi col mercato senza contrarre debiti o con debiti minimi e sostenibili. E’ l’idealizzazione della mano invisibile da una parte, dall’altra c’è anche una irrazionale convinzione di omogeneizzazione per la quale tutte le economie d’Europa dovrebbero in sostanza, avere la stessa conformazione di quella della Germania. Considerazioni sulle dimensioni degli stati, sulla loro geografia o storia, mentalità e predisposizione naturale, vengono annullate per principio.

La critica di una parte di ciò che rimane della sinistra (sulla possibilità di fregiarsi della definizione c’è contrasto) ma non solo, evince da questo pacchetto di disposizioni sacrificali che recinta l’impianto dell’euro, la volontà politica delle élite europee e stato-nazionali di espropriare sovranità politica in favore di una conduzione euro-tecnica dalla mire oscure, nonché una congiura degli stessi in favore della finanziarizzazione, dei mercati, del capitalismo totale. Tutto ciò, fungerebbe da vincolo esterno, da necessità “naturale”, per una serie di politiche di smontaggio dello stato sociale, dei diritti dei lavoratori, di riformulazione dell’intera macchina economica delle diverse nazioni in favore di una visione neo-liberale dominante nel main-stream economico e politico occidentale. Una sorta di adattamento alla globalizzazione, sfondando i pavimenti su cui si ergeva il concetto sociale di società in Europa dai tempi di Bismarck. Io credo che ci sia del vero in ognuna di queste parziali asserzioni ma non credo siano state queste le ragioni prime che giustificarono il comportamento masochista della gran parte dei 17 contraenti l’euro. Non credo ciò costituisse un “piano” ab origine.

Credo che le ragioni prime che mossero alla condivisione dell’impianto siano state due: la prima vedeva da una parte la contradditoria volontà di addivenire ad una unione più ampia della dimensione stato nazionale poiché consapevoli dell’insostenibilità di questa nelle mutanti condizioni di mondo, dall’altra l’indisponibilità a cedere sovranità politica che portò a ritenere sufficiente per il momento agire sulla sola moneta come vincolo per formare una economia comune o meglio un comune basket di opportunità economiche create dal libero mercato. La seconda ragione che ha portato a questa bizzarra costruzione fu l’individuazione del nucleo della storica instabilità europea nei difficili rapporti di vicinanza e convivenza tra la massa francese e quelle tedesca. Questo è non solo il perno causativo dell’origine del progetto ma è anche il punto sul quale il progetto naufraga. O questa costruzione si faceva includendo la Germania o non si faceva e la Germania consapevole di questo e di altri suoi punti di forza assoluta, ha accettato imponendo da stato forte qual è, le sue unilaterali condizioni non negoziabili. L’intera architettura normativa dell’eurozona risponde al 100% al concetto di politica monetaria della Germania non da ieri (sono in effetti norme di quella visione dell’economia e della moneta peculiarmente tedesca che si chiama ordoliberalismo e che la Germania ha applicato a se stessa da dopo la fine della Seconda guerra mondiale. L’ordoliberalismo nasce come pensiero negli anni ’30 e precede, di molto, il neo-liberismo con il quale viene confusamente scambiato[1] ) con la Francia che ritenne a suo tempo possibile, adeguarsi a questo dettato pur di imbrigliare l’amico-nemico. Nessun altro paese, tantomeno l’Italia, ha avuto voce in capitolo nel definire questi parametri, per tutti questi si è trattato di prendere o lasciare e con la paura di rimanere soli, hanno accettato rimandando i punti interrogativi che qualcuno di buon senso, si sarà pur fatto venire.

L‘intera faccenda ha pure sembrato di funzionare per alcuni anni o quantomeno non provocare particolari problemi.  I problemi sono sorti quando è scoppiata nel sistema mondiale la crisi del 2008-2009 e queste condizioni che paralizzano la politica monetaria si sono rivelate l’esproprio di una delle armi principali, la principale per interventi correttivi immediati, per far fronte ad una crisi di tali dimensioni. La crisi ha rarefatto repentinamente il credito e l’impianto finanziario degli stati debitori e di alcuni sistemi bancari è andato subito in agonia retroagendo sul funzionamento economico, sociale, politico. Nell’ostinazione della Germania a rimanere inflessibilmente legata ai patti, a volte addirittura inasprendoli, c’è stata anche la volontà di approfittarsi della situazione per garantirsi ulteriori vantaggi, ma questa è stata una sopravvenienza attiva, non la ragione prima che fondò il micidiale dispositivo.

I problemi sono sorti quando è scoppiata nel sistema mondiale la crisi del 2008-2009 e queste condizioni che paralizzano la politica monetaria si sono rivelate l’esproprio di una delle armi principali, la principale per interventi correttivi immediati, per far fronte ad una crisi di tali dimensioni. La crisi ha rarefatto repentinamente il credito e l’impianto finanziario degli stati debitori e di alcuni sistemi bancari è andato subito in agonia retroagendo sul funzionamento economico, sociale, politico. Nell’ostinazione della Germania a rimanere inflessibilmente legata ai patti, a volte addirittura inasprendoli, c’è stata anche la volontà di approfittarsi della situazione per garantirsi ulteriori vantaggi, ma questa è stata una sopravvenienza attiva, non la ragione prima che fondò il micidiale dispositivo.

Non esiste alcuna possibilità di smuovere la Germania dai suoi convincimenti. Nessun piano pur studiato dalla burocrazia brusselese a proposito ad esempio di forme blande di comunitarizzazione dei debiti o degli accessi di debito, ha mai superato la fase del piano da corridoio. Nessuna invocazione dalla pletora di premi Nobel che hanno eccepito sulla cecità teutonica ha mai smosso alcunché. Vani anche i tentativi statunitensi e britannici di consigliare maggior elasticità per il bene della crescita sistemica mondiale. Inascoltate le flebili voci di parte italiana e della nuova presidenza francese. Se si vuole fare un sistema con la Germania, sia esso tecnico quindi fatto di trattati, sia esso politico ovvero trasformando l’eurozona in una federazione politica fattiva, queste condizioni erano e sono inderogabili. E lo sono non solo a livello di élite politiche, il consenso al sistema Germania da parte dei tedeschi è abbastanza generalizzato al suo interno. Già oggi che in Germania nessuno si sogna di derogare da questi patti e laddove la gestione politica degli stessi da parte della signora Merkel è stata dal punto di vista tedesco comunque irreprensibile, si va formando una forma politica che riunisce economisti ed interessi confindustriali che propone l’uscita unilaterale dall’attuale eurozona per paura di venir contaminati da qualche follia tipica dei paesi non teutonici. Questa forma di euroscetticismo si è fatta strada anche in Finlandia ed in parte in Olanda, che nel caso seguirebbero senza indugio la Germania nella diaspora. Questa comunità del punto di vista coincide, non a caso, con quella culturale dell’aggregato germano-scandinavo, che a livello euro ha per altro da sempre visto l’indisponibilità norvegese, svedese, danese.

Sul fatto che il problema sia stato e sia nella composizione degli interessi francesi con quelli tedeschi, un economista-sociologo francese, F. Lordon, scrive a proposito di coloro che pervicacemente immaginano possibile un trasferimento della struttura dell’eurozona in un costrutto federale cameral-rappresentativo (dove tra l’altro va notata l’asimmetria tra l’attuale Europa parlamentare a 28 e l’eurozona a 17) : “riescono a immaginare la Germania che si piega alla legge della maggioranza europea se per caso il Parlamento sovrano decidesse di riprendere in mano la Banca centrale, di rendere possibile un finanziamento monetario degli Stati o il superamento del tetto del deficit di bilancio?” o al contrario cosa succederebbe se “questa stessa legge della maggioranza europea imponesse alla Francia la privatizzazione integrale della Sicurezza sociale?”. La conclusione che noi condividiamo appieno e che per certi versi è addirittura auto-evidente è che una architettura federalista vale solo laddove i popoli che vi sono inclusi, hanno una qualche base di senso comune, dove le decisioni di maggioranza possono comunque esser accettate dalla minoranza, dove le differenze che comunque esistono come problema per questo tipo di operazioni, non eccedono un certo limite oltre al quale il contratto sociale si rompe. Questa semplice norma è uno dei principi logici fondativi del pensiero federalista dai tempi di A. V. Dicey (1835-1933).

Una moneta unica reclama quindi per funzionare una federazione politica (tra quelle possibili) che “gestisca” una operazione di convergenza strutturale (ammesso si ritenga ciò sensato), nei modi e nei tempi possibili, anche in ragione di ciò che succede nei mercati e non solo onorando piani di marcia stabiliti ex ante. Ma questa non è possibile alle attuali condizioni. L’eventuale decisione di trasferire volontà dall’impersonale (?) entità del mercato a quella assai personalizzata della politica è inaccettabile per la Germania. Altresì è altrettanto del tutto irrealizzabile il sogno keynesiano di una clearing union dove si compensano eccessi e passivi della bilancia dei pagamenti. Una clearing union è un dispositivo tecnico (per altro mai concretamente realizzato) per fare quello che negli stati si fa a livello politico, la redistribuzione. Anche in questo caso, non è che una clearing union possa piacere ai tedeschi più che una disposizione parlamentare o un eurobond, essa annullerebbe (ai loro occhi) il virtuosismo teutonico market driven con la insipienza mediterranea coccolata da una politica compiacente di cui i tedeschi hanno semplicemente orrore. Indigeribile. Ribadiamo che questa non è solo un tic culturale o una differenza di mentalità orientata dal gusto, è una concreta concezione politica dei rapporti tra economia e la stessa politica.

La proposta dello stesso Lordon è quella di una moneta comune ma non unica. Un euro frazionato in lire-franchi-marchi-pesetas, con un ritorno di controllo politico nazionale sulle rispettive banche centrali (e controllo sulla circolazione dei capitali), che usa una banca centrale comune solo per regolare sia i cambi fissi interni, sia i cambi esterni sul libero mercato valutario. Ma questa, come altre soluzioni possibili, è una via tecnica di smontaggio dell’euro, non è una risposta alla analisi di quale forma politica immaginare per il futuro degli stati nazione europei che qui stiamo indagando. Uno dei riflessi negativi della questione euro, è anche questo condizionarci a parlare di monete come se l’intero range dei problemi e delle soluzioni della nostra condizione avesse questa unica priorità. Può darsi che le soluzioni all’euro-disastro siano ritenute più attuali ed urgenti, ma noi qui ci stiamo occupando delle forme politiche con le quali affrontare il problema stato-nazionale europeo, un problema che non è creato dall’euro, anche se l’euro l’ha peggiorato e che è, a nostro avviso, di dimensione strategica prioritaria.

A conclusione della disamina di questa seconda opzione, quella di far partire una qualche evoluzione dello stato nazione cioè un evento politico, dall’attuale più o meno riformata struttura dell’eurozona che è un evento economico per altro mal costruito, concludiamo non esserci alcuna possibilità. L’idea di unire politicamente paesi mediterraneo occidentali con paesi germano-scandinavi, naufraga inesorabilmente davanti allo scoglio delle forme economiche e delle diverse credenze in materia di rapporti tra stato e mercato. Questa unione non è matura, sarebbe sterile, impossibile, rigettata ed infertile non diversamente da quella della federazione completa su vasta scala poiché con questa condivide lo stesso nucleo problematico: l’irriducibilità tra sistema germano-scandinavo e sistema euroccidentale-mediterraneo. Del resto, l’attuale architettura tecnico-contrattualistica non funziona se non per la Germania, da vedere poi fino a quando e quindi reclama una soluzione. Per l’eurozona sembra dunque in questione, come molti hanno notato, non il “se” si scioglierà, ma il quando ed il come.

3) RITORNO ALLA NAZIONE.

Alcuni già da qualche anno, sostengono che a tutto ciò che abbiamo appena descritto nel secondo punto, ovvero i problemi di malcostruzione e malfunzionamento dell’eurozona, si può rispondere in un unico modo: tornare alla coincidenza tra confini territoriali, sovranità politica, sovranità monetaria, tornare allo stato nazione ed abbandonare (per sempre o per il momento, dipende dall’immagine di mondo dei vari pensatori) i progetti unionisti di ogni forma e grado. Alcuni tra questi alcuni, si spingono ad un recupero (se hanno un passato di sinistra) o ad una convinta riesaltazione (se hanno un passato ed un presente di destra) del concetto di nazione, sovranità, indipendenza. Non è un mistero che opzioni sovran-nazionaliste animino il recente successo di movimenti di destra ed a volte xenofobi in Francia, in Olanda, in Finlandia, in Grecia, in Ungheria ed in piccola parte in Italia. E’ bene chiarire che si può essere sovranisti o meglio difendere la necessità di far coincidere sovranità politica-economica-monetaria e finanziaria senza essere xenofobi e che mischiare le due aree di pensiero è mistificatorio. Tale mistificazione spesso è operata da una certa euro-sinistra che abbagliata da un indistinto sogno spinelliano, usa la diade sovranità-nazionalismo/xenofobo come accusa ad un’altra sinistra critica dell’euro-sogno(incubo?). A questa argomentazione polemica, risponde con sufficiente chiarezza lo stesso Lordon[2], ripreso in questo articolo anche dall’economista J.Sapir[3]. Ritenere però un non problema la coincidenza di visione sovranista è altrettanto superficiale perché significa implicitamente ammettere di aver in comune tra destra e sinistra (molto spesso nella loro definizione più dura e pura, definizione data per auto-attribuzione) una certa visione complessa del mondo. Ne discende l’assurda convinzione che non esiste più differenza tra destra e sinistra, rinforzata anche dall’osservare le inusuali corresponsioni di amorosi sensi tra la finta destra e la finta sinistra istituzionali che formano governi assieme. Destra e sinistra prima di essere due comportamenti politici sono due visioni del mondo. Che abbiano la stessa visione del mondo è sintomo o che sbagliano visione o che non definiscono bene mondo, insomma che hanno le idee confuse. Queste idee confuse sembrano diffuse più a sinistra che a destra. Ipostatizzare questa confusione mentale facendola diventare orgogliosa rivendicazione di una ipotetica convergenza è sintomo dei tempi.

Molto articolata è l’idea di coloro che consigliano di tornare allo stato nazione e lunga sarebbe la disanima delle argomentazioni a cui opporre contro-argomentazioni. In generale diremmo allora solo che: 1) l’idea di come sciogliere l’eurozona e forse la stessa UE ha una serie di problemi e solo un parziale range di soluzioni. Ma per amor di brevità diamo per scontato che questa soluzione ci sia e che la cosa sia tecnicamente e politicamente possibile, che lo scioglimento “funzioni”; 2) senz’altro sciogliere la matrice del problema (l’eurozona dei trattati) risolve il problema procurato dall’euro; 3) la soluzione stato-nazionale (pur isolando l’eccessivo entusiasmo nazionalista come elemento folklorico) però va in direzione simmetrico contraria ad ogni considerazione che sin qui siamo andati a fare sul problema-mondo. Quello che qui si ipotizza è un tornare ognuno a coltivare il proprio orticello scaricando su gli altri gli eventuali problemi, cioè quel ritorno alla competizione intra-europea che ha segnato gli ultimi cinque secoli. Questo, nel mentre l’agone competitivo si è trasferito nella dimensione mondo. Sarebbe come strategia l’esatto contrario di un ragionamento sistemico adattativo, una strategia mossa da una contingenza cioè l’insostenibilità palese dell’architettura attuale dell’euro. Quindi una non-strategia, un ripiegamento tattico. Ma la tattica va valutata sempre a traguardo di una strategia, nel caso di “ritorno alla nazione”, la strategia qual è?

Molto articolata è l’idea di coloro che consigliano di tornare allo stato nazione e lunga sarebbe la disanima delle argomentazioni a cui opporre contro-argomentazioni. In generale diremmo allora solo che: 1) l’idea di come sciogliere l’eurozona e forse la stessa UE ha una serie di problemi e solo un parziale range di soluzioni. Ma per amor di brevità diamo per scontato che questa soluzione ci sia e che la cosa sia tecnicamente e politicamente possibile, che lo scioglimento “funzioni”; 2) senz’altro sciogliere la matrice del problema (l’eurozona dei trattati) risolve il problema procurato dall’euro; 3) la soluzione stato-nazionale (pur isolando l’eccessivo entusiasmo nazionalista come elemento folklorico) però va in direzione simmetrico contraria ad ogni considerazione che sin qui siamo andati a fare sul problema-mondo. Quello che qui si ipotizza è un tornare ognuno a coltivare il proprio orticello scaricando su gli altri gli eventuali problemi, cioè quel ritorno alla competizione intra-europea che ha segnato gli ultimi cinque secoli. Questo, nel mentre l’agone competitivo si è trasferito nella dimensione mondo. Sarebbe come strategia l’esatto contrario di un ragionamento sistemico adattativo, una strategia mossa da una contingenza cioè l’insostenibilità palese dell’architettura attuale dell’euro. Quindi una non-strategia, un ripiegamento tattico. Ma la tattica va valutata sempre a traguardo di una strategia, nel caso di “ritorno alla nazione”, la strategia qual è?

Come tutti i riduzionisti ed i deterministi ansiosi, per chi propugna questa ritirata non si sa se tattica o strategica non esistono contesti, esistono solo monadi isolate sulle quali si può discettare dalla a alla z. Devo recuperare concorrenzialità? Svaluto! E cosa ci si aspetta faranno gli altri ? Vogliamo iniziare una guerra monetaria intra-europea nel mentre sta iniziando una guerra monetaria planetaria? Devo scalare il debito? Non lo pago, faccio default! E cosa ci si aspetta che farà la Francia che il nostro debito possiede per la gran parte della sua componente estera? E prima di ridurre la Francia alle sue banche, questi soloni dalla larghe vedute sanno cosa significherebbe per la nostra economia, entrare in un reciproco astioso conflitto con i vicini d’Oltralpe, oltre che con la Germania? E cosa crediamo sia la restante parte nazionale del debito, tutta speculazione bancaria o non anche risparmio di piccola-media entità, fondi-pensione, risparmio degli stessi cittadini che si vorrebbero salvare dalla congiura neoliberale-pluto-massonica? Vogliamo iniziare una guerra economica europea nel mentre imperversa la guerra per il riassetto dei pesi e dei poteri sul mondo in inedite geometrie multipolari? L’inflazione post svalutazione e la lievitazione della massa monetaria operata dalla nuova banca nazionale sarà del 20%? 30%? 40%? Sarà controllabile? E giù diagrammi che sostengono a, b, c. Ma siamo sicuri di poter domare come singola nazione un fenomeno (l’inflazione) la cui causalità non mi pare sia poi così scientificamente chiara a gli economisti? E se la bestia sfugge di mano?  Dopo esserci a lungo lamentati dello svuotamento dell’effettiva democraticità della democrazia televisivo-rappresentativa vogliamo mettere la banca centrale e la sua tipografia nella mani di élite nazionali quali quelle italiane che hanno creato in passato il nostro enorme debito pubblico? Pensiamo davvero che gli anni felici dei ’60-’70 (“felici” solo nella trasfigurazione di una memoria assai selettiva e con più buchi di una forma di groviera) fossero tali perché avevamo la splendida congiunzione astrale “democrazia popolare + keynesismo + sovranità monetaria” e che ciò sia riproducibile alla odierne condizioni di contesto generale? Ma più che altro, in paesi come l’Italia che non ha alcuna sovranità militare (né può pensare di averla), perde sovranità economica perché incapace di sviluppare uno straccio di strategia di politica economica ed è sistematicamente subalterna ed eterodiretta da soggetti più forti, che ha perso sovranità culturale, che è in contrazione demografica,

Dopo esserci a lungo lamentati dello svuotamento dell’effettiva democraticità della democrazia televisivo-rappresentativa vogliamo mettere la banca centrale e la sua tipografia nella mani di élite nazionali quali quelle italiane che hanno creato in passato il nostro enorme debito pubblico? Pensiamo davvero che gli anni felici dei ’60-’70 (“felici” solo nella trasfigurazione di una memoria assai selettiva e con più buchi di una forma di groviera) fossero tali perché avevamo la splendida congiunzione astrale “democrazia popolare + keynesismo + sovranità monetaria” e che ciò sia riproducibile alla odierne condizioni di contesto generale? Ma più che altro, in paesi come l’Italia che non ha alcuna sovranità militare (né può pensare di averla), perde sovranità economica perché incapace di sviluppare uno straccio di strategia di politica economica ed è sistematicamente subalterna ed eterodiretta da soggetti più forti, che ha perso sovranità culturale, che è in contrazione demografica,  che in un pomeriggio ai tempi della Lira, venne strapazzata dalla massa di investimento di un solo individuo su i mercati internazionali (Soros), che ha visto la sistematica ingerenza manifesta o ancora occulta di tutti i servizi segreti del suo intorno geopolitico per far sì che gli italiani andassero di qua e non di là, nell’Italia massonica, pidduista, atlantista, vaticana, sostanzialmente da sempre di centro-destra, del nano-capitalismo e con la più bassa penetrazione di Internet, banda larga e conoscenza della lingua inglese dell’Occidente, senza energia propria e con poco o nulle materie prime, una economia principalmente trasformativa e quindi dipendente dai mercati esteri, il vero problema della sovranità si risolve tornando a chiuderci in casa?

che in un pomeriggio ai tempi della Lira, venne strapazzata dalla massa di investimento di un solo individuo su i mercati internazionali (Soros), che ha visto la sistematica ingerenza manifesta o ancora occulta di tutti i servizi segreti del suo intorno geopolitico per far sì che gli italiani andassero di qua e non di là, nell’Italia massonica, pidduista, atlantista, vaticana, sostanzialmente da sempre di centro-destra, del nano-capitalismo e con la più bassa penetrazione di Internet, banda larga e conoscenza della lingua inglese dell’Occidente, senza energia propria e con poco o nulle materie prime, una economia principalmente trasformativa e quindi dipendente dai mercati esteri, il vero problema della sovranità si risolve tornando a chiuderci in casa?

Ma se il sovrano non riesce neanche a farci pagare le tasse tant’è che il paese con il più alto debito pubblico d’Europa è anche quello con la più alta ricchezza privata, di quale sovranità stiamo vagheggiando?  Forse ai sovranisti dell’ultima ora, felicemente ispirati da Auriti alla MMT, a coloro che perorano lo studio dell’economia (come una volta si invocavano le Sacre scritture) converrebbe anche un ripassino di storia. Scoprirebbero così che lo stato nasce in primis come sistema finanziato dalle tasse dei cittadini e non dall’essenza del popolo spremuta nella sua moneta e la stessa democrazia è subordinata al pagamento della quota d’iscrizione al club nazionale. Dovremmo applicare all’inverso il “no taxation without rappresentation” ovvero “no rappresentation, without taxation”. Gli antichi greci usavano l’ostracismo, l’espulsione dalla comunità e la privazione di ogni diritto di cittadinanza. Mi pare il minimo da applicare a gli elusori ed evasori fiscali italici[4], in termini di manutenzione di un sistema democratico. E dopo tutto ciò, si ritiene sostenibile un paese-economia retroflesso in una aggregato di 60 milioni di individui, in un mondo di sette miliardi di individui? Questo meno dell’1% del mondo, che destino avrebbe nelle nuove logiche multipolari? Avrebbe autonomia, quindi libertà, un insetto del genere? Stiamo vedendo il dito e non la Luna? Temo di sì.

Forse ai sovranisti dell’ultima ora, felicemente ispirati da Auriti alla MMT, a coloro che perorano lo studio dell’economia (come una volta si invocavano le Sacre scritture) converrebbe anche un ripassino di storia. Scoprirebbero così che lo stato nasce in primis come sistema finanziato dalle tasse dei cittadini e non dall’essenza del popolo spremuta nella sua moneta e la stessa democrazia è subordinata al pagamento della quota d’iscrizione al club nazionale. Dovremmo applicare all’inverso il “no taxation without rappresentation” ovvero “no rappresentation, without taxation”. Gli antichi greci usavano l’ostracismo, l’espulsione dalla comunità e la privazione di ogni diritto di cittadinanza. Mi pare il minimo da applicare a gli elusori ed evasori fiscali italici[4], in termini di manutenzione di un sistema democratico. E dopo tutto ciò, si ritiene sostenibile un paese-economia retroflesso in una aggregato di 60 milioni di individui, in un mondo di sette miliardi di individui? Questo meno dell’1% del mondo, che destino avrebbe nelle nuove logiche multipolari? Avrebbe autonomia, quindi libertà, un insetto del genere? Stiamo vedendo il dito e non la Luna? Temo di sì.

Temo che l’equazione euro=eteronomia, sovranità politica=sovranità monetaria, Lira=autonomia, sia figlia di un sillogismo piuttosto elementare non tanto nella sua prima proposizione, quanto nella seconda ma soprattutto nella terza. Il tutto mi sembra si riduca ad una doppia opzione poco entusiasmante: essere schiavi della Germania (opzione euro attuale tecnico o politico) o tornare ad essere schiavi degli anglo-americani (opzione nazionale). Tutto qua? Questo è il massimo grado di ciò che siamo in grado di produrre in risposta alle immani sfide adattative del XXI° secolo?

= 0 =

Come uscire dal trilemma: a) federazione politica generale impossibile; b) eurozona tecnica o politica insostenibile; c) ritorno allo stato nazione suicida? Cercheremo di individuare lo stretto passaggio, ammesso che ci sia, nella quinta ed ultima puntata.

[Quarta parte – continua]

Questa la prima parte, questa la seconda, questa la terza.

[1] Per una trattazione chiara e niente affatto noiosa dell’ordoliberalismo: : M. Foucault, La nascita della biopolitica, Feltrinelli, Milano, 2012. L’implementazione pratica della teoria è detta anche “economia sociale di mercato” o “economia di mercato coordinata” o “capitalismo renano” e non è molto distante da quella applicata storicamente nel capitalismo giapponese. Essa si ritiene una specie di terzo tipo tra liberalismo laissez-faire anglosassone e una pura economia socialdemocratica.

[2] http://www.ilmanifesto.it/area-abbonati/in-edicola/manip2n1/20130807/manip2pg/07/manip2pz/344148/

[4] Qui spesso si ciurla nel manico. E’ indubbio che esista una fascia bassa di evasione da sopravvivenza. Nessuno si sogna di additare questi micro-evasori come la matrice dei nostri mali e certo che un riassetto delle regole del Paese dovrà porsi il problema di come permettere l’esistenza di questa micro-economia. Ma su i 150-200 mld di stimata evasione annua, questa fascia inciderà forse al massimo per un 30%. E’ quindi al restante 70% che ci riferiamo.

![East-West-road[1]](https://pierluigifagan.com/wp-content/uploads/2013/05/east-west-road1.jpg?w=300&h=246)

In un precedente post di analisi su gli andamenti di voto, si riconduceva il vantaggio competitivo del M5S, al fattore speranza. Proprio oggi, il blog di Beppe Grillo titola l’intervento del giorno “I numeri della speranza” presentando il nuovo Parlamento italiano che diventa il più giovane del mondo occidentale ed al quale M5S contribuirà non solo svecchiando decisamente l’anagrafe, ma anche qualificandolo con un maggior numero di laureati e donne. Queste novità portano speranza, ma in cosa si spera e cos’è la speranza?

In un precedente post di analisi su gli andamenti di voto, si riconduceva il vantaggio competitivo del M5S, al fattore speranza. Proprio oggi, il blog di Beppe Grillo titola l’intervento del giorno “I numeri della speranza” presentando il nuovo Parlamento italiano che diventa il più giovane del mondo occidentale ed al quale M5S contribuirà non solo svecchiando decisamente l’anagrafe, ma anche qualificandolo con un maggior numero di laureati e donne. Queste novità portano speranza, ma in cosa si spera e cos’è la speranza?